ドミートリイ・ショスタコーヴィチ (Dmitri Shostakovich,1906-1975)作曲の交響曲第15番 イ長調 Op.141 (Symphony No.15 A-Dur Op.141)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。

実はショスタコーヴィチの中でも最も面白い交響曲の一つだと思います。でも真夜中に暗い所で聴く勇気はありませんけど…交響曲第14番『死者の歌』よりは親しみやすいと思います。

解説

ショスタコーヴィチの交響曲第15番について解説します。

作曲の経緯

作曲に着手したのは1971年6月、ウラルのクルガンの病院でした。既にショスタコーヴィチはこれが最後の交響曲になることを覚悟していました。死の床で、決して小さくはない交響曲を書くのだから凄いです。6月27日に退院し、レーピノの「作曲家の家」で作曲が続けられました。そして7月29日には完成し、2台のピアノ編曲版が披露されています。しかし、9月中旬に心臓発作で倒れ、年末まで入院することになります。

初演

初演は、1972年1月8日でした。息子のマキシム・ショスタコーヴィチが指揮し、モスクワ放送交響楽団が演奏しています。

世界中に紹介されましたが、議論を巻き起こします。それまで交響曲第13番『バビヤール』、交響曲第14番『死者の歌』とはまるで異なる、軽く明るい音調で始まる純器楽交響曲だったからです。

編成も大きく、演奏時間も45分程度ですから、十分大曲で軽い交響曲とは言えませんけれど。聴いていると短く感じるのは、ショスタコーヴィチの手腕だと思います。内容が濃くて面白い曲は、短く聴こえるものです。まあ、どう聴いても「軽く明るい」曲には聴こえませんけれど…

この交響曲第15番はショスタコーヴィチ自身への65歳の誕生日プレゼントだそうです。そのため、自身の作品の引用なども含まれています。

楽曲の構成

ショスタコーヴィチは交響曲第15番は、標準的な4楽章構成です。新古典主義的なパッサカリアが使われていますが、ショスタコーヴィチがあまり使ってこなかった12音技法が使われているのが特徴です。

■第1楽章:アレグレット

ソナタ形式です。何かの合図のような鐘の音が2回、第1主題が始まります。イ短調の動機は半音下の変イ短調も同時に含んでおり、これが12音技法のように焦点の定まりにくい、何とも不安感のある曲調を作っています。

第2主題は有名な『ウィリアム・テル』序曲の主題を含んでいますが、12音音列で主題を構成しています。12音音列は調性音楽と違って、解決を避けるように12音を配置していきます。そうすると解決しない不安感を煽り、狂気すら表現できるのです。12音技法を使っていなければ、オモチャの軍楽隊の夜会とでも言いたい所ですが、これは相当不気味な夜会ですね。

■第2楽章:アダージョ

緩徐楽章です。コラール風の音楽のあと、アリオーソをチェロが演奏します。いい加減なことを書きますが、ウィリアムテルの冒頭に似ている気もします。本来、英雄の目覚めにも似た音楽を、これ以上ない位、悲痛に表現しています。

第2主題は葬送行進曲です。まずフルートに現れ、次にトロンボーンで全体が演奏されます。このトロンボーンの旋律は完成後、発表されなかったエフトゥシェンコの詩による歌曲の引用です。

再現部ではコラールの後、アリオーソが転回形で演奏され、これは交響曲第1番の冒頭と同じです。

■第3楽章:アレグレット

スケルツォ楽章です。この楽章は割とシンプルだと思います。もちろん、老獪ショスタコーヴィチの音楽なのでちゃんと書けば長くなりますけどね。交響曲第4番の引用が含まれているようです。

■第4楽章:アダージョ

序奏付きのパッサカリアです。

冒頭からワーグナーの引用が続きます。「ジークフリートの葬送行進曲」です。「トリスタンとイゾルデ」も引用されているかと思ったのですが、似ているグリンカの歌曲だそうです。この辺りはワーグナーの引用が効果的で「タンホイザー」のような甘美な誘惑があると思います。12音技法で実際はかなり不気味なのに、それが目立たず異様な甘美な世界観を作り出します。

その後、ラフマニノフの『交響的舞曲』などいくつか引用があるようです。もっとも引用はスコアに引用元が書かれているわけではないので、筆者や筆者が参考にした文献を書いた人が気づいたものや、一般的に言われているものであって、正確に分かっているわけでは無いと思います。

パッサカリアの主題が登場しますが、このパッサカリアはそこまでシンプルではありません。パッサカリアの主題は、交響曲第7番『レニングラード』の第1楽章を想起させるとのことです。筆者はハイドンの最後の交響曲第104番の序奏を想起してしまうのですが…ハイドンは歴代で一番多くの交響曲を書いた作曲家です。パッサカリアは盛り上がり、最高潮ではドラムによる強打となります。

その後、主題が矢継ぎ早に再現され、徐々に楽器編成が小さくなり、色が無くなっていきます。最後はパーカッションのみとなり、まるでガイコツの踊りのようです。最後のチーンは仏教的ですね。偶然かも知れませんけど。

おすすめの名盤レビュー

それでは、ショスタコーヴィチ作曲交響曲第15番の名盤をレビューしていきましょう。

コンドラシン=モスクワ・フィル

コンドラシンはトップを争うようなレヴェルの高いショスタコーヴィチの全集を残しました。交響曲第4番、交響曲第8番、交響曲第15番は間違いなくトップだと考えています。贅肉を完全に切り落としたような演奏で、シャープでダイナミックです。

不協和音はきちんと演奏していると思いますが、あまり気持ち悪さはありません。余計な表現がないので、スコアに書かれた音符がそのまま伝わってくる感じです。余計なルバートもなく、曲によっては物足りない演奏になりそうですが、ショスタコーヴィチ交響曲第15番では、この方が面白く聴けます。また演奏から曲に対する共感が感じられ、わざとらしい表現は一切ありませんが、ショスタコーヴィチの言いたいことをストレートに一番良く伝えている演奏と感じます。また、聴きどころのツボを全て押さえているのも凄いです。

現在、全集も廃盤で、高値売りになっているようですが、何万もするような出品は買わずに、MP3を買うことをお薦めします。リンクにも新品はありませんが、できるだけ適正価格の中古品があるページを選んでいます。CDなら全集を買う価値のある演奏です。

コンドラシン=ドレスデン・シュターツカペレ

ゲルギエフ=マリインスキー劇場管弦楽団

ゲルギエフとマリインスキー劇場管弦楽団の録音です。録音の音質は良く残響が適度にあり、マリインスキー劇場管のロシア的な響きを良く捉えています。10年以上前ですが、管理人はこのコンビのコンサートに出かけ、このCDを買ってサインを貰ってきました。

第1楽章はテンポがムラヴィンスキーやコンドラシンに比べると少し遅めですが、ゲルギエフらしくリズミカルでストレートに盛り上がります。録音の良さが功を奏して、管楽器やパーカッションの響きを大切にしていて色彩感があります。不協和音もシャープさがあり、さほど不気味さは無く、弦やパーカッションの鋭いリズムが心地よいです。

第2楽章は金管のコラールの響きが程よく、ムラヴィンスキーやコンドラシンらのロシアの先輩たちから引き継いだも要素も多いですが、爆演にならず落ち着きと丁寧さがあります。チェロの響きと管楽器の和音により、徐々に奥ゆかしくも甘美さのある世界が作られていきます。トロンボーンの葬送の主題もいい味を出しています。後半、突然盛り上がる所は、かなり思い切りやっていて、金管は咆哮し、弦も分厚い響きで非常にダイナミックです。第3楽章は速めのテンポでキビキビとしています。粗さは少なく結構細かい所まで気を配っており、トロンボーンのグリッサンドの繊細さ、上手さなど、クオリティの高さがあります。

第4楽章は冒頭のコラールは力強さを感じますが、その後は繊細です。各パートの響きが絡み合い、盛り上がっていきます。そして、静かにかつ確実にパッサカリアに入っていきます。それほど不気味な感じがしないのは、リズムとシャープさがあって、音楽が確実に前に向かっているからでしょうか。そして徐々に楽器が増え、ストレートで迫力のある頂点を迎えます。もう少し和声を響かせた方が世界観がでるかな、とも思いますが、ゲルギエフは意外と奥ゆかしい所がある気がします。ラストのパーカッションは色彩的である種の美しさがありますね。

音質も含めて考えると、ゲルギエフとマリインスキー劇場管の録音はロシア的で十分満足のいく演奏です。新しいスタンダードとなる名盤、と言っていいと思います。

ハイティンク=ロイヤル・コンセルトヘボウ管

ハイティンクとロイヤル・コンセルトヘボウの録音です。ライヴ録音で、響きの良いコンセルトヘボウでの録音です。ハイティンクの円熟が感じられる超名演です。

ハイティンクはショスタコーヴィチの全集を若いころに作っていますから、曲に対する理解度は深いです。ただ西側の指揮者なので、ロシアのオケのように思い切りスネヤやドラムを入れてきたりはしません。すると、この曲の不気味な所が目立ちやすいですが、円熟したハイティンクはそうはせず、豊かな音響とまるで天上の響きのような深くて神秘的な響きを引き出しています。西側の指揮者としては、パーカッションをキッチリ鳴らして、リズムを強調しています。

それにしても円熟しきったハイティンクの演奏は凄いものがあります。

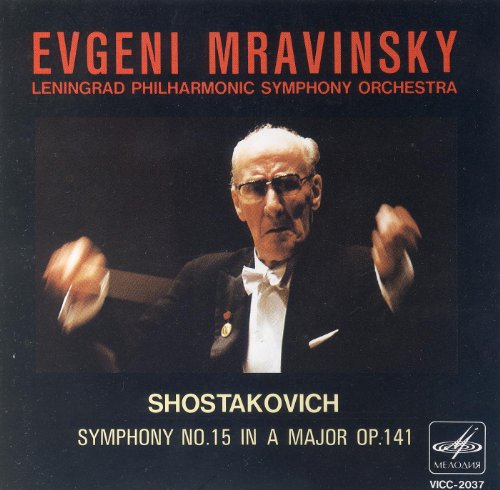

ムラヴィンスキー=レニングラード・フィル

ムラヴィンスキーは、コンドラシンほどストレートではありませんが、贅肉をそぎ落とした鋭い演奏で、曲の本質に切り込んでいきます。

ムラヴィンスキーは意外と個性的な表現を入れてきますし、テンポの変化もあります。第15番は初演指揮者ではないですし、ショスタコーヴィチ本人とディスカッションするタイミングも無かったでしょうから、ムラヴィンスキーの表現だと思います。他の曲は自らが初演した曲しか録音を残していないと思います。

ムラヴィンスキーの15番は定評ある名盤だと思うのですが、目下廃盤は残念ですね。中古でも状態の良いものなら入手する価値はあります。

1990年ごろ、全集はロシア勢が多かったのですが、その中でマーラーを的確な解釈で演奏できるインバルが何故かショスタコーヴィチとは縁が遠そうなウィーン交響楽団と作った全集です。

この全集は演奏、解釈のクオリティという意味で、ロシア勢の全集と全く違った物となっています。しかし、確かにインバルはスコアをしっかり読み込んで解析し、12音技法や不協和音などもきっちり再現してみせています。そしてロシア勢にありがちな、パーカッションを派手に鳴らすようなことはしていません。

逆に言うと、ショスタコーヴィチが仕込んだ不安や狂気が120%再現されているうえに、ショスタコファンが期待しているダイナミックな金管やパーカッションは無いのです。まるでメシアンの『世の終わりの四重奏曲』でも聴いている気分です。ロシア勢の演奏が、ダイナミックさというオブラードに包まれたものだとすると、それらを取り去って真摯に演奏すると、強烈な不安感のある演奏になるのですね。

とはいえ、ショスタコーヴィチ好きなら、やはり一度は聴いておくべき演奏です。新しい発見のある演奏であることは間違いありません。

インバルと東京都交響楽団の録音です。音質は非常によく、細かい所まで良く録音されています。インバルと都響のショスタコーヴィチは本当に名演です。都響は引き締まった響きで、インバルはウィーン響との録音よりもストレートです。細部まで妥協することはありません。

第1楽章は中庸くらいのテンポですが、とてもリズミカルでシャープさがあり、楽しんで聴くことが出来ます。弦のテヌート気味の弾き方など工夫も見られますが、都響は結構ロシアのオケのようにマッシヴ(筋肉質)な響きを持っています。管楽器やヴァイオリンのソロはとてもハイレヴェルです。終盤に向かって盛り上がり、絶妙なアンサンブルで楽しめます。

第2楽章は憂鬱なコラールで始まります。チェロのソロは深みのある感情表現で、技巧的にもレヴェルの高い演奏を聴かせてくれます。高音質で透明な空間にチェロのクオリティの高い演奏が響き渡ります。トロンボーンの葬送音楽もいい味を出しています。ロングトーンで盛り上がりますが、音質が良く透明感が高く、なかなか聴けない響きです。そして都響は力強く盛り上がります。金管もパワフルでトゥッティの響きも質が高いです。

CD,MP3をさらに探す

演奏のDVD,Blu-Ray

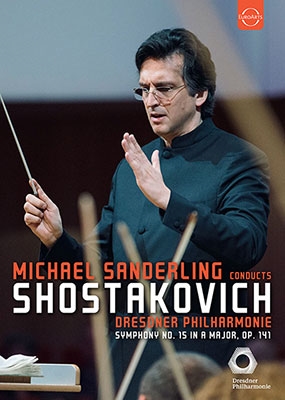

ザンデルリンク=ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

DVD,Blu-Rayをさらに探す

楽譜・スコア

ショスタコーヴィチ作曲の交響曲第15番の楽譜・スコアを挙げていきます。

![ショスタコーヴィチ:交響曲第1番&第15番 [日本語解説書付輸入盤] (Shostakovich : Symphonies No.1 & 15) [SACD Hybrid]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PAG60+4bL._SL500_.jpg)