ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(Peter Ilyich Tchaikovsky, 1840~1893)が作曲したバレエ音楽『くるみ割り人形』(The Nutcracker)の解説と、お薦めの名盤をレビューしていきます。

解説

チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』について解説します。

円熟したチャイコフスキー

バレエ「くるみ割り人形」はチャイコフスキー三大バレエの中でも一番最後に作曲された作品です。その後に交響曲第6番「悲愴」が作曲されています。そのため、音楽的にも円熟した作品になっています。台本もシンプルで無駄なところがなく、音楽も無駄なところがありません。どこを取っても円熟した音楽になっています。

一番、目立つところといえば、以下の演奏の説明でムラヴィンスキーが抜粋している第1幕の後半ですね。夜になり、夢の中でクララがねずみに襲われたりしますが、クリスマスツリーのもみの木が大きくなっていく場面はとても印象的です。このページのトップの画像にしてあります。物語としてはクララが小さくなっていくのですけれど。第1幕後半は音楽も素晴らしいです。

ストーリー (あらすじ)

E.T.A.ホフマンの1816年の童話「くるみ割り人形とねずみの王様」が原作です。クリスマスのちょっとしたファンタジーなのですが、主人公は小学生くらいの女の子です。ストーリーの内容もお菓子の国が出てきたりするので、小学生くらいがターゲットでしょうね。

くるみ割り人形とねずみの王様 (河出文庫―種村季弘コレクション)

レビュー数:5個, 残り17点

演出によりますが、主役のクララは子供が演じる場合もあります。台本は大分簡略化されています。

第1幕第1場

クリスマス・イブのパーティの場面です。主人公の少女クララはドロッセルマイヤー老人からくるみ割り人形をプレゼントされます。

パーティが終わり客は皆帰っていき、明かりも消されます。クララはくるみ割り人形が気になり、やってきます。時計が夜中12時の鐘を打ちます。

するとクリスマスツリーが大きくなっていきます。実はツリーが大きくなったのではなくクララは小さくなったのです。そしてくるみ割り人形と同じサイズになってしまいます。そこにねずみの大群が現れ、クララを襲います。しかし、くるみ割り人形を隊長とした兵隊たちが、戦闘になりますが、クララの助けもあってくるみ割り人形が勝ちます。

それにしても、昔はそんなにねずみが居たのですね。ねずみは子供の大敵ですから、それを撃退することには意味がありそうな気がします。

くるみ割り人形は呪いが解け、王子の姿になります。王子はねずみの女王を踏みつぶしてしまい、その呪いでくるみ割り人形にされてしまったのです。そしてクララをお菓子の国へ連れていきます。

第1幕第2場

その道中の場面です。雪が舞う中を馬車でお菓子の国を目指します。

第2幕

お菓子の国です。クララは女王ドラジェ(こんぺい糖の精)に挨拶し、さまざまなお菓子の精による踊りが繰り広げられます。

もちろん、バレエとなれば大人も踊りを楽しめますし、音楽として聴けば、チャイコフスキーの円熟した音楽が楽しめるという訳で、実際は色々な世代から人気があります。

ところで、第2幕で女王ドラジェが登場します。が、日本では「こんぺい糖の精」と呼ばれています。しかし、女王役であって、踊るシーンは少ないものの、端役ではありません。

クリスマスといえば「くるみ割り人形」

ストーリーが子供向けでしかもクリスマスにプレゼントとして「くるみ割り人形」をもらうお話です。クリスマスといえば「くるみ割り人形」というのは大みそかの第九と違って、日本独自の現象ではありません。

ヨーロッパでクリスマスに親が子供を連れて観に行くようになったことが始まりです。その文化が日本にも輸入されたのですね。

おすすめの名盤レビュー

バレエ「くるみ割り人形」のおすすめの名盤をレビューしていきます。

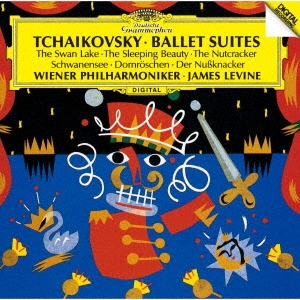

組曲は3大バレエが収録されているものがお得ですけれど、特別な名盤が無いのですね。レヴァイン盤とカラヤン⁼ウィーン・フィル盤が良い演奏です。

『くるみ割り人形』の組曲版では、サヴァリッシュ盤が素晴らしい名演です。

また良い演奏を聴きたい場合は、全曲盤がお薦めです。ラトル盤やゲルギエフ盤はとてもクオリティが高い名盤です。『くるみ割り人形』は第1幕後半など、CDで聴いても楽しめる曲が多く、全曲盤ならそれらも聴くことが出来ます。

ゲルギエフ=マリインスキー劇場管

ゲルギエフはマリインスキー劇場を立て直し、この組み合わせは素晴らしい舞台を生み出すようになりました。

マリインスキー劇場のオーケストラにとって「くるみ割り人形」は定番の慣れた曲目です。ゲルギエフは結構速いテンポで進めていきます。ロシアのダンサーはハイレベルなので、ついていけるのですが、結構大変そうなテンポのところもありますね。CDで聴く分にはテンポが速いほうが楽しい場合が多いので、良いと思います。

マリインスキー劇場管弦楽団は、ロシア的な民族色の濃い音色とダイナミックさ持っていて、「くるみ割り人形」を色彩的に演奏しています。

ラトル=ベルリン・フィル (2010年)

ラトルとベルリン・フィルの演奏です。ラトルは溌剌でリズミカルな指揮で、ベルリン・フィルは透明感があり、華麗で色彩的な響きで楽しませてくれます。また木管のクラリネットをはじめとするソロ陣もクオリティの高い演奏でゴージャスです。新しめの録音で高音質です。

序曲は速めのテンポで色彩的です。ラトルらしい細かい表現が素晴らしく、ベルリン・フィルも楽しみながら弾いている様子が目に浮かびます。第1幕に入っても、心躍るような躍動感に溢れています。行進曲もとてもメリハリがあり、色彩感豊富です。丁寧さもあり他の指揮者では聴けない繊細な表現が良いです。そんな感じで第1幕はとても充実した演奏が続きます。ベルリン・フィルのトランペットも上手いです。

くるみ割り人形とねずみの争いも、凝った表現でスリリングさがあります。その後もファンタジーに溢れる演奏で、とても良い雰囲気を出しています。ロマンティックですが、それだけでなく、凝った表現でリリカルです。

第2幕も、各曲のユーモアを良く引き出していて楽しく聴くことが出来ます。トレパックの目の覚めるようなスリリングさは他の演奏ではなかなか聴けないです。各曲の性格を良く描き分けていて、全く飽きることがありません。「花のワルツ」は色彩感とスケールのあるワルツで、ベルリン・フィルの厚みのある弦の響きが印象的です。ホルンもとても上手いです。「終曲」のワルツもスケールが大きくダイナミックです。それで居ながら繊細な表現も健在でアンサンブルのクオリティも高いですね。

ラトルがバレエ指揮者でないのが不思議な位の演奏で、普通に聴いても素晴らしいですし、新しい発見に満ちています。

レヴァイン=ウィーン・フィル (組曲)

三大バレエの組曲/抜粋をセットにしたディスクはいくつか出ていますが、レヴァインのものが一番自然で良い演奏でした。スタンダードでしっかりした名演ということで、こちらを第一におすすめします。ジェームズ・レヴァインはメトロポリタン歌劇場の指揮者です。オペラ、バレエなどの舞台作品を得意としています。レヴァインは劇場の指揮者らしくインテンポでリズムがしっかりした演奏を繰り広げています。オケはウィーンフィルで、実際聴いてみるとなかなかの色彩感のある演奏で、金管楽器もしっかりしています。

小序曲はリズミカルで小気味良い演奏です。途中、ウィーン・フィルのフルートソロなど非常に雰囲気が出ていて旨いです。行進曲は少し速めのテンポで生き生きとしています。管楽器のレヴェルも高く、色彩感もあります。終盤はスリリングに盛り上がります。「アラビアの踊り」は遅めのテンポでエキゾチックな雰囲気も良く出ていています。「花のワルツ」も色彩感に溢れています。テンポを過剰に遅くすることなく、リズムがしっかりしているのは劇場指揮者のレヴァインならではだと思います。ホルンも上手いし、弦の厚みもしっかりしているし、木管は色彩的なアクセントを上手く付けています。

カラヤン=ウィーン・フィル (組曲)

カラヤンとウィーン・フィルの1961年の録音です。少し古い録音ではあるのですが、三大バレエ組曲集としてとても良い演奏です。当時のウィーン・フィルは静謐な音色を出すことができ、『くるみ割り人形』でも色彩的な中にも、品格があり静謐といってよい位の響きを出してきています。カラヤンはこの時期まだレガートはあまりなく、リズミカルな曲でも横に流れ過ぎず、しっかりしたリズムを刻んでいます。

小序曲は少し遅めのテンポで、気品のある演奏です。ウィーン・フィルの木管のソロは味わい深いです。ロシアの踊りでは速いテンポでとてもスリリングです。アラビアの踊りは妖艶な雰囲気が良く出ていて、同時に品格があり静謐さがあります。そんな感じで、品格がある演奏で、これは『くるみ割り人形』の音楽が元々持っている特徴、と思いますが、それが良く出ている演奏はなかなか無いと思います。花のワルツは当時のウィーン・フィルの柔らかい音色が良く出ていて、ハープや木管も色彩感があります。弦は結構ダイナミックですが、厚みがあって良い響きです。

このディスクはウィーン・フィルの響きの良さを活かした名盤です。レヴァイン盤の方が新しいのでアンサンブルのクオリティは高いですが、カラヤン=ウィーン・フィル盤も1960年代のウィーン・フィルならではの品格のある美しい音色があり、捨てがたいです。あとは好みの問題ですね。カップリングの『白鳥の湖』も名演です。

バーンスタイン=ニューヨークフィル (組曲)

バーンスタインとニューヨーク・フィルの録音です。少し古めの録音ですが、音質は安定しています。バーンスタインのリズム感の良さもあって、リズミカルでスリリングな演奏です。

小序曲はイメージ通りの名演です。テンポ取りが良く、バレエ音楽として期待通りのテンポ感だと思います。「行進曲」もリズミカルで、トランペットが溌剌としています。ニューヨーク・フィルは軽妙な演奏を繰り広げています。「アラビアの踊り」も軽妙でアラビアの雰囲気が良く出ています。「中国の踊り」では、木管のソロはとても上手いですし、アンサンブルのクオリティも高いです。「花のワルツ」は軽妙でハープは少し録音の古さを感じますが、ホルンやクラリネットがとても良い雰囲気を出しています。テンポ取りも少し速めでセンスの良い演奏です。弦は淡い情熱をはらんでいて、バーンスタインらしいですね。

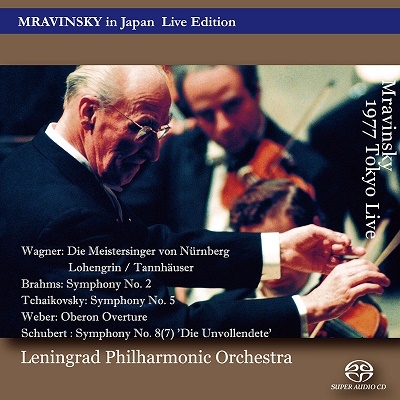

ムラヴィンスキー=レニングラード・フィル (抜粋)

ムラヴィンスキーはあまりバレエを取り上げませんが、「くるみ割り人形」は別です。でも、舞曲のところではなく、有名ではないけれど、味わい深い名曲が目白押しの部分を抜粋して演奏しています。これは普段「くるみ割り人形」を聴くのとは大きく違う体験ですね。

とてもシンフォニックに演奏していて、同じ「くるみ割り人形」の曲とは思えないようなスケールの大きい音楽が繰り広げられます。もみの木が成長していく(クララら小さくなっていく)ときの音楽、クララに救われ、くるみ割り人形の変身から解かれた王子が一緒にお菓子の国に行くときの音楽など。

これらの場面の音楽が、CDで聴くといかに味わい深い名曲であるか、チャイコフスキーの円熟がよく分かります。

カラヤン=ベルリン・フィル (組曲)

カラヤンとベルリン・フィルの演奏です。カラヤンはチャイコフスキーを十八番にしています。例えば幻想序曲「ロミオとジュリエット」は名盤でした。

非常に華麗な演奏で、ベルリン・フィルがクオリティの高い演奏を繰り広げています。ダイナミックな所は遠慮なくダイナミックで、響きは艶やかで磨き抜かれています。また、静かな曲では透き通った色彩感があります。カラヤンはリズム感(ビート感)よりメロディを横につなげるレガートを重視しています。特に良いのは「花のワルツ」で、ゴージャスでロマンティックな名演です。ホルンの響きが素晴らしく、テンポ取りも適度なルバートがついていて、とても完成度が高い演奏です。

上述のウィーンフィルとの演奏やフィルハーモニア管弦楽団との演奏はそこまで華麗なレガートはかかっていないので自然に聴けるかも知れません。

ロジェストヴェンスキー=読売日本交響楽団(第2幕)

2016年の最後の来日時のライヴ録音です。ロジェストヴェンスキーのキャリアはボリショイ劇場の指揮者から始まりました。

バレエ指揮者としての名声を確実にしたのはバレエ「白鳥の湖」全曲版ですね。これはLP時代を代表する「白鳥の湖」の名盤でした。バレエの舞台を思い起こさせるようなインテンポでの演奏、盛り上がる個所では容赦なくダイナミックに演奏してドラマティックな音楽にしたて、踊りの小曲ではバレエのダンサーのステップがが目に浮かぶような演奏で、余分なルバートなどは一つもなく、当時はとびぬけて一番の名盤でした。

その後、イギリスで活躍するようになりますが、「くるみ割り人形」は手兵BBC交響楽団など、イギリスのオーケストラとも録音しています。一番素晴らしいのは、バレエの舞台での演奏で、ロイヤル・バレエ上演時の演奏は、本当に素晴らしいものでした。こちらは下の方で紹介するDVDで聴くことができます。

一方、読売日本交響楽団との関係は1970年代から始まり、以降数年に一回くらいのペースでずっと客演を続けてきました。読売日本交響楽団は、テミルカーノフなどロシア系指揮者の客演が多いですね。

そんな読売日本交響楽団とも2016年が最後の来日となりましたが、このディスクはこの時のライヴ録音です。3大バレエのCDになっていますが、メインは「くるみ割り人形」の第2幕です。これはBBC交響楽団との演奏も発売されています。

第2幕といえば、お菓子の国の出来事ですから、別に事件が起こるわけでもないし、深みは曲は無いように思えるのです。そんなバレエに詳しい指揮者らしい、シンフォニックに聴かせるには難しい音楽をあえて選んだのでしょうかね。

本当に奥の深い円熟しきった音楽になっています。テンポはかなり遅いです。バレエとしては驚くほど遅いスヴェトラーノフとロイヤルバレエのDVDを思い出しますが、こちらはコンサートなのでもっと自由があります。読響もじっくり聴かせる部分では厚みとコクのあるサウンドを聴かせてくれます。ライヴですが管楽器のミスなどもありません。何十年間もの間、客演を続けてきたロジェストヴェンスキーは読響を完全に手中に収めていて、ロシア的なサウンドを引き出しています。読響の演奏も素晴らしいです。近年の日本のオケのレヴェルアップは本物ですね。

CD,MP3をさらに探す

バレエ「くるみ割り人形」のDVD

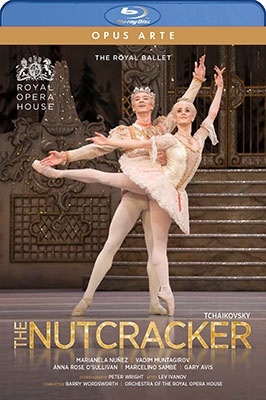

ロイヤルバレエ (2018年)

上で紹介したゲルギエフとマリインスキー劇場管のCDの実際の舞台がこの映像です。音楽を聴く場合でもバレエの舞台があったほうが、分かりやすくて良いです。特に「くるみ割り人形」の場合は、台本が良くまとまっているので、バレエの映像を見ていると、どんなシーンかすぐに分かります。

ゲルギエフは速めのテンポで、マリインスキー劇場管弦楽団もかなりのアンサンブル力です。バレエ版でしか聴けない「もみの木が大きくなっていく場面」からの情景も、舞台とシンクロしながら聴いたほうが良く分かっていいですね。

バレエとしてみても、クオリティの高い舞台です。

この2009年の映像は、吉田都のロイヤルバレエ引退の映像となりました。『くるみ割り人形』で金平糖の精を踊っています。アマゾンとHMVでは、三大バレエのセットがお買い得だったのでそちらにリンクしてあります。

2001年版のDVDは見たことがあるのですが、老境に達したスヴェトラーノフの極端に遅いテンポの演奏でした。吉田都を見るならば、こちらのほうが最盛期だと思います。

ロイヤルバレエのこの公演の指揮者はロジェストヴェンスキーでした。久々にオケピットに入って本格的なバレエ音楽を指揮したのです。ロジェストヴェンスキーは、ボリショイ劇場を辞めてからも、チャイコフスキーのバレエ全曲版をコンサートで何度も指揮していますし、録音もしています。

ロジェストヴェンスキーの手慣れた演奏と、ピーター・ライトの華やかで分かりやすい演出により、今でも通用する名舞台となっています。ロイヤルバレエの良さを生かし切った名舞台です。

ロイヤルバレエのオーケストラはダイナミックさはロシアのオケには敵いませんが、色彩感と軽快さでとても良い演奏となっています。上の読響との演奏では入っていない、もみの木が大きくなっていく場面ももちろん入っていて、そこから雪の中を旅するシーンまで、演奏もなかなか味わい深いです。

もちろん、映像は新しい舞台のほうが画質も良いので、同じピーター・ライト版の最新の上演も以下に挙げておきます。

演奏のDVD,Blu-Ray

ボリショイ劇場で活躍したロジェストヴェンスキーのユニークな指揮ぶりを観ることが出来ます。バレエのDVDは出ていますが、指揮ぶりは一瞬しか映っていないため貴重ですね。

DVD,Blu-Rayをさらに探す

楽譜

チャイコフスキーのバレエ音楽『くるみ割り人形』の全曲、組曲などのスコア・楽譜を挙げていきます。編曲版の楽譜は、下の「楽譜をさらに探す」ボタンをクリックしてください。

電子スコア

ミニチュアスコア (組曲)

オイレンブルグスコア チャイコフスキー 組曲《くるみ割り人形》 作品71a (オイレンブルク・スコア)

解説:マックス・ウンガー

レビュー数:4個

![第191回 日曜マチネーシリーズ / チャイコフスキー : 三大バレエ名曲選 ~「白鳥の湖」「眠りの森の美女」「くるみ割り人形」~ (Tchaikovsky : Excerpts from ''The Swan Lake'' ''The Sleeping Beauty'' | Act II from ''The Nutcracker'' / Gennady Rozhdestvensky | Yomiuri Nippon Symphony Orchestra) [2CD] [国内プレス] [日本語帯・解説付]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WgHRG6ueL._SL500_.jpg)

![チャイコフスキー:バレエ《くるみ割り人形》 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51eEFnWrKfL._SL500_.jpg)

![Nutcracker [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51xBiSbAKDL._SL500_.jpg)

![ピーター・ライトのくるみ割り人形 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41cHl0O-51L._SL500_.jpg)

![ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー - グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲/チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」より第2幕全曲 他[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51x6AnJDkkL._SL500_.jpg)