フランツ・ヨーゼフ・ハイドン (Franz Joseph Haydn,1732-1809)作曲のチェロ協奏曲 第2番 ニ長調 Op.101 (Cello Concerto no.2 d-dur Op.101)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。また、スコア・楽譜までワンストップで紹介します。

解説

ハイドンのチェロ協奏曲第2番について解説します。

作曲の経緯

ハイドンはチェロ協奏曲を2曲残しています。6曲作曲したという説もありますが、そのうち2作は紛失し、4番と5番は他の作曲家による偽作とされています。残した2曲も、1961年プラハで再発見された1番と、ハイドン自身の手稿譜が発見された第2番の2曲が真作とされています。

チェロ協奏曲第2番はハイドンが仕えていたエステルハージ家の楽団のチェロ奏者アントン・クラフトのために1783年に作曲されました。以前は偽作の疑惑があり、アントン・クラフトの息子が、

自分の父が本当の作曲者だ

と証言したことにより、長い間偽作の説がありました。しかし、ハイドン自身の手稿譜が1954年にウィーンで発見されたため、ハイドンの真作であることが証明されました。

古典主義以前と偽作

ハイドンの頃の作曲家は皆多作で、一度演奏して忘れられてしまう作品も多いため、偽作の疑惑が出てくると真作であることを証明するのは難しいですね。他にも弦楽四重奏など偽作と言われる作品は多いです。ハイドンは比較的記録が多く、ハイドン自身でも目録を作っているなど、比較的作品が良く整理されている作曲家と言えます。

上記のハイドン自身の目録は、

1765年頃から1777年の作品の真偽判定の主要資料として大変価値

https://runchibi0808.blog.fc2.com/blog-entry-100.html?sp

があるとのことです。

実際、作曲家が作品を出版する時に多く売れるよう、有名な作曲家の名前を騙(かた)ることは良くあることでした。例えば、ヘンデルの合奏協奏曲作品3は今でもよく演奏されますが、実はロンドンの出版者ジョン・ウォルシュがヘンデルのオルガン協奏曲やアンセム(イギリス国教の聖歌)などから抜粋して編曲した作品で、ヘンデルも知らないうちに出版されていたものです。ヘンデルの作品と扱われていて、今でもよく演奏されるし、CDも多くリリースされています。

曲の構成

ハイドンのチェロ協奏曲第2番は、協奏曲として標準的な急・緩・急の3楽章構成です。

第1楽章:アレグロ・モデラート

ハイドンらしいソナタ形式の楽章です。チェロは優雅に歌います。最後にカデンツァがあります。

第2楽章:アダージョ

緩徐楽章です。

第3楽章:ロンド, アレグロ

ジーグに似た6/8拍子の音楽でロンド形式です。

楽器編成

ハイドンのチェロ協奏曲は、まだ弦5部の編成が確立していない時代に書かれました。また、ハイドンが活躍したエステルハージ家のオーケストラは小さな規模のもので、各パートが複数人いるとも限りません。その時、準備できる編成に向けて楽曲を書いていたと考えられます。

バロックの時代は通奏低音が標準的で、チェロもコントラバスもチェンバロと一緒に通奏低音の楽器に属していました。通奏低音は基本的に和音のみ示され、楽器の指定も無く即興演奏が基本です。その後、ハイドンの時代に交響曲が発達し、通奏低音の即興は無くなり、チェンバロが外れて弦5部を基本とするオーケストラが確立しました。

まあチェロがソロしかないのは、たまたまチェロが一人だったから、かも知れませんけれど。

独奏チェロ

オーボエ×2

ホルン×2

第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、バス(バスーン、コントラバス)

(Wikipediaより)

※上記は自筆譜の編成で、伴奏のチェロがありません。出版譜ではチェロパートがありますが、出版社が想像して弦5部にした、ということです。

おすすめの名盤レビュー

それでは、ハイドン作曲チェロ協奏曲第2番の名盤をレビューしていきましょう。

チェロ:デュ・プレ, バルビローリ=ロンドン交響楽団

ジャクリーヌ・デュ・プレのチェロ独奏、バルビローリとロンドン交響楽団の録音です。録音はしっかりしています。

第1楽章はバルビローリと大編成のロンドン交響楽団の少しスケールの大きな演奏で始まります。デュプレは品格があり透明感のある音色で入ってきます。息の長いフレーズはロマンティックな演奏で、最近のハイドン演奏様式とは大分違いますが、伴奏も含めとても品格のある演奏で、ハイドンらしさがあります。チェロのふくよかな音色が古典派的なリズミカルなパッセージは少しシャープに、ゆるやかなメロディは流れるように感情を入れています。カデンツァはメリハリをつけていますが、適度な感情表現で品格があり、ゆったり聴くことが出来ます。

第2楽章は遅めのテンポでロココ調の優雅な演奏です。伴奏は少し抑え気味で、イタリアの合奏団のようです。デュプレのチェロも明るく艶やかな響きで、優雅なメロディを歌いこみます。この辺りの感情表現も絶妙で、かなりロマンティックですが、ハイドンの音楽に聴こえる範囲で表現しています。第3楽章はリズミカルですが、スケールの大きな演奏です。デュプレも遅めのテンポで丁寧に、味わい深く弾いていきます。段々盛り上がりますが、明るさと暖かみのある音色で、優雅に味わって聴くことが出来ます。

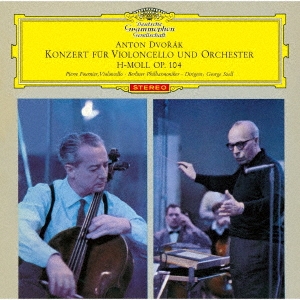

チェロ:フルニエ, パウムガルトナー=ルツェルン祝祭弦楽合奏団

チェロ独奏はフランスのピエール・フルニエ、パウムガルトナーとルツェルン祝祭弦楽合奏団という比較的小編成で当時古典を得意としていたコンビが伴奏です。録音は若干古さを感じさせますが、安定しています。

第1楽章はパウムガルトナーらしい少し速めのテンポでロココ調の暖かみのある伴奏で始まります。フルニエのチェロは透明感があり生き生きとしていて、細かいパッセージで良く動き回ります。重音をとても印象的に弾いています。カデンツァは少し華麗でチェロの音色も伸びやかです。ハイドンですが、とても流麗でロマンティックです。

第2楽章は暖かみとスケール感のある演奏です。チェロは朗々と伸びやかに歌います。伴奏も音量が大きめで、暖かみがあり、ふくよかな響きです。第3楽章は躍動感があり、チェロはリズミカルに様々な表情を聴かせてくれます。ロマンティックな表現、リズミカルで古典派的な表現、など豊かな表現が織り交ぜられ、色彩感も感じられます。流麗な表現、鋭い表現など、とてもメリハリがあります。

聴き終わってとても充実感のある名盤です。ハイドンらしいか?と言われると何とも言い難いですが、この曲が持っている魅力を自然に引き出している、と思えます。

チェロ:シュタルケル,シュワルツ=スコットランド室内管弦楽団

チェロ独奏をヤーノシュ・シュタルケル、シュワルツとスコットランド室内管弦楽団の録音です。1988年録音でそれなりの高音質です。シュタルケルはハイドンが生まれ活躍したハンガリーの巨匠です。現在の国境での話ですけれど。

第1楽章はシュワルツとスコットランド室内管のしなやかで軽妙な伴奏で始まります。少し速めですが、古楽器やピリオド奏法に比べると遅いですね。シュタルケルはいつもの端正で味わい深い演奏がハイドンにとてもハマっています。テンポも少し速めで、細かいパッセージを溌溂と弾いていきます。カデンツァは細かい音符を速く弾き、情熱的に盛り上がっていきます。

第2楽章は品格と優雅さを兼ね備えています。チェロの音色に透明感があり、格調の高さも感じます。またコクのある音色はこの楽章にとても良くマッチしていて、味わい深く楽しんで聴くことが出来ます。

第3楽章は速いテンポで舞曲風です。チェロはリズミカルかつ端正に弾いていきます。伴奏の透明感のある音色も特筆で、古楽器のバロック音楽を聴いているような瞬間がいつくかありますね。特に古楽器奏法を取り入れている感じはしませんが、ハイドンに対する理解は深いです。変化していく調性の響きもうまく使って、微妙な感情表現をしています。ラストは快活に曲を締めます。

ヤーノシュ・シュタルケルのハイドンに対する理解の深さを感じます。ハイドンの時代のチェロと今のチェロでは大分違いますが、それはそれとして、ハイドンらしさを感じさせる名盤です。

CD,MP3をさらに探す

楽譜・スコア

ハイドン作曲のチェロ協奏曲第2番の楽譜・スコアを挙げていきます。

電子スコア

タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。