リヒャルト・ワーグナー (Richard Wagner,1813-1883)作曲の歌劇『ローエングリン』 (歌劇『ローエングリン』)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。最後に楽譜・スコアも挙げてあります。

解説

ワーグナーの歌劇『ローエングリン』について解説します。

歌劇『ローエングリン』は、歌劇『タンホイザー』についで作曲された3幕物のオペラです。第3作目でローエングリン、ということはワーグナーで特に親しまれている2つのオペラが3作目で出そろってしまったことになります。凄いですね。

歌劇『ローエングリン』は1848年に完成し、1850年にワイマールでリストの指揮により初演されました。

10世紀前半のアントワープ(現在のオランダ)が舞台です。ブラバント公の姫であるエルザは弟殺しの罪に問われます。

白鳥に乗った騎士が現れます。そしてエルザの無実をあかします。その騎士は名前や素性を明かさないことを条件に、エルザと結婚します。

しかし、ついにエルザは疑惑に負けて名前や素性を聞いてしまいます。騎士は自ら「聖杯騎士ローエングリン」であると素性を明かして去っていきます。エルザは悲しみのあまり息絶えます。

この歌劇『ローエングリン』は、筋書きも誰でも親しみやすいものですし、音楽も有名な曲が沢山含まれています。

〇第1幕への前奏曲

静かで神秘的な音楽です。同時に幸福感も感じられます。

〇エルザ大聖堂への行進

〇第3幕への前奏曲

〇結婚行進曲

ワーグナーの結婚行進曲です。(メンデルスゾーンでないほう)

〇第3幕の間奏曲

他にもあるかも知れませんが、オーケストラ中心の曲をみてもこれだけの曲が簡単に挙げられます。「エルザ大聖堂への行進」は吹奏楽ではおなじみの曲ですね。「第3幕の間奏曲」は有名ではないかも知れませんが、かっこいい曲で、これを抜粋して演奏する指揮者も多いです。

前作『タンホイザー』に続き、『ローエングリン』は有名な曲のオンパレードです。

ノイシュヴァンシュタイン城(白鳥城)

ワーグナーの歌劇『ローエングリン』は多くのワグネリアンを生み出しましたが、中でもバイエルン王のルートヴィッヒ2世は凄いです。ワーグナーのパトロンであったルートヴィッヒ2世は、歌劇『ローエングリン』にのめりこみ過ぎて、今、ドイツの城の中でも人気トップのノイシュヴァンシュタイン城を築きました。このページのトップにある城ですね。ロマンティック街道という観光ルートの終点にあり、とても人気がある城です。

「古きドイツの騎士城の真の姿」というコンセプトでなので、この城は戦うための城ではなく、観賞するための城といえます。この写真もマリエン橋から撮ったもので、この橋から見るノイシュヴァンシュタイン城が最も美しいと言われています。

また、ディズニーランドの城のモデルで、見る角度によっては確かにそんな風に見えます。

楽曲の構成

第1幕

・前奏曲

・ブラバントの貴族及び領民に告げる(伝令)

・王自らの裁きを感謝します(テルラムント)

・見ろ!ひどい訴えを起こされた姫だ(合唱)

・もの悲しい日に一人寂しく(エルザ)

・誉れ高いフリードリヒよ(王)

・夢で見た騎士に(エルザ)

・日はもう中天に高い(王)

・神様、あなたは私の嘆きを彼に伝え(エルザ)

ローエングリンの到着

・ご苦労だった、忠実な白鳥よ(ローエングリン)

・過酷な訴えを起こされた(ローエングリン)

・貴族と領民の方々に告げる(ローエングリン)

・各々方、しかと聞かれよ!(伝令)

・我が主たる神に願い奉る(王)

・神が決定された勝利によって(ローエングリン)

第2幕

・前奏曲

・立てよ!恥さらしはお互い様だ(テルラムント)

・なぜそう捨て鉢になるの(オルトルート)

・したたかな女め!(テルラムント)

・幾度となく私の悲しみで溢れたそよ風よ(エルザ)

・エルザ!誰かしら(オルトルート/エルザ)

・冒涜されたゲルマンの神々よ(オルトルート)

・みじんの疑いも抱かずに(エルザ)

・我々が早朝に召集されるのは(合唱)

・皆の者に国王の言葉を伝える(伝令)

・長い間恥を忍んでこられた姫よ(合唱)

エルザ大聖堂への行列

・おさがり、エルザ!(オルトルート)

・国王万歳!(合唱)

・国王と貴族の諸君(テルラムント)

・騎士の秘密は何だろう?(合唱)

・騎士よ、この無礼者に容赦は無用! (王)

・エルザ、立ちなさい(ローエングリン)

第3幕

・前奏曲

・愛の祝福がお二人を待つ部屋へ(結婚の合唱)

・優しい歌声もやんだ(ローエングリン)

・我々の愛の姿はなんと崇高! (ローエングリン)

・心をやさしく酔わせる甘い香りを(ローエングリン)

・僕は誰よりも君を信頼し(ローエングリン)

・これで我々の幸せはおしまいだ(ローエングリン)

・間奏曲

・ブラバントの諸君よ、かたじけない(王)

・ブラバントの英雄に道をあけよ(合唱)

・皆さんの足では近づけないはるかな国に(ローエングリン)

・僕の親愛なる白鳥よ(ローエングリン)

・さっさと帰るがいい!(オルトルート)

おすすめの名盤レビュー

それでは、ワーグナー作曲歌劇『ローエングリン』の名盤をレビューしていきましょう。

序曲集などで、良く演奏されるのは第1幕の前奏曲と第3幕の前奏曲です。

テンシュテット=ベルリン・フィル(第1幕への前奏曲,第3幕への前奏曲)

テンシュテット=ベルリンフィルの名盤です。「第1幕への前奏曲」と「第3幕への前奏曲」の2つが収録され、特に後者は白熱した名演です。録音も良いディスクです。

「第1幕への前奏曲」は非常に響きが美しく、透明度の高い凍った湖のような響きで、さすがベルリンフィルです。「エルザ大聖堂への行進」のモチーフも入っていますが、神秘と幸福感に満ちた絶妙な表現です。後半の壮大さは他の指揮者ではなかなかここまで盛り上げきれないと思います。

「第3幕への前奏曲」は溌剌とした燃え上がるような演奏です。アンサンブルの崩れも一切なく、これだけの表現をしてアンサンブルの精度はここまで高いのですから、本当に凄いです。私が知っている中で最高の演奏ですね。

ケンペ=ウィーン国立歌劇場管弦楽団 (全曲盤)

ケンペとウィーン国立歌劇場の全曲盤CDです。1960年代とは思えないしっかりした録音でとても安定しています。ジェス・トーマス の気高いローエングリンが聴き物で、オペラの演奏としては最上級です。

第1幕の前奏曲は落ち着きの中にも非常に美しい演奏で、密度高くダイナミックに盛り上がります。ローエングリンはタンホイザーと同様、聴いたことのあるモチーフが多く、スケールが大きいため、全曲を聴いてもそれほど飽きないと思います。「エルザ大聖堂への行列」はウィーン・フィルらしい柔らかさと清らかさがある名演です。ふくよかさを持って盛り上がっていきます。

第3幕への前奏曲はスケールが大きく弦の密度の高く力強い演奏です。管楽器もしっかり鳴らされていて聴きごたえがあります。「結婚行進曲」はハープと女声合唱で歌われ、とても透明感のある質の高い演奏です。第3幕の間奏曲もスケールが大きく、ホルンなどの金管が小気味良くカッコよく演奏しています。

管弦楽曲として聴きたい方にもお薦めで、全曲盤なので「エルザ大聖堂への行進」「婚礼の合唱(ワーグナーの結婚行進曲)」第3幕への間奏曲なども単独で演奏される名曲も全て含まれています。

クーベリック=バイエルン放送交響楽団 (エルザの大聖堂への行列,婚礼の合唱)

クーベリックと手兵バイエルン放送交響楽団による録音です。ローエングリンのハイライト盤で、歌劇『ローエングリン』は、全曲盤からの抜粋と思います。

第1幕の前奏曲、「朝早くラッパが我らを呼び集める」「エルザの大聖堂への行列」、第3幕への前奏曲、「婚礼の合唱(結婚行進曲)」など、主要な曲はほぼ網羅されています。

1970年代としては録音が良く合唱に透明感が感じられ、管弦楽は重厚に響き渡っています。随所で金管の上手さが光ります。「エルザの大聖堂への行列」は木管の演奏がしっかりしていて、スケール大きく盛り上がり、オーケストラ曲として聴いても素晴らしい出来栄えです。第3幕への前奏曲はスケールが大きくダイナミックで切れ味鋭い演奏で、さすがバイエルン放送響です。「婚礼の合唱(結婚行進曲)」は合唱の透明感が素晴らしく、また合唱のレヴェルの高さが感じられます。段々とスケール大きく盛り上がっていきます。

全体的にスケールの大きさが感じられると、オケの上手さが特徴の名盤です。

ショルティとウィーンフィル、シカゴ交響楽団、他によるワーグナーのオペラ合唱曲集です。歌劇『ローエングリン』からは「エルザの大聖堂への行列」と「婚礼の合唱(ワーグナーの結婚行進曲)」が収録されています。

マタチッチ=NHK交響楽団(第1幕への前奏曲,第3幕への前奏曲)

マタチッチとNHK交響楽団に録音です。NHK交響楽団はやや平板になりがちなのですが、指揮者がマタチッチなのでN響の良い所を上手く引き出して、なかなかの名演になっています。

「第1幕への前奏曲」は1968年録音としては音質も良く、美しく仕上がっています。途中から幸福感が大きく出てきます。控えめな表現はN響の長所でもあり、短所でもありますが、ここでは良い方向にでています。マタチッチは後半かなり盛り上げてきますが、ここで出てくる金管が精度が悪く、ちょっと勿体ないですね。

「第3幕への前奏曲」は、当時の演奏としては一般的なレヴェルだと思います。当時マタチッチだからこそ出来た名演で、ヨーロッパのオケだと言われれば、そう聴こえそうな演奏で驚きとともに、お気に入り一枚でした。

ただ、現在は日本のオケは大幅に水準が上昇したので、昔の話ですね。

CD,MP3をさらに探す

オペラのDVD、BlueRay

ワーグナーの作品の中でも最も人気のあるオペラで、上演回数も多いですし、多くのディスクがリリースされています。ストーリーも有名ですし、管弦楽曲として興味のある方もオペラで観てみることをお薦めします。

ネルソン=バイロイト祝祭管弦楽団

魅惑のオペラシリーズの『ローエングリン』はネルソン=バイロイト祝祭劇場という、質の高い映像です。この名演が簡単に入手でき、カラーの詳しい解説付きで観られます。少し映像が古いと思われるかも知れませんが、(モダンではなく)歴史的な演出での、とてもしっかりした上演です。演奏も素晴らしく、第3幕への前奏曲や間奏曲が非常にレヴェルの高いスリリングな演奏です。

ワーグナーの聖地バイロイトでの上演で現在でもとても評価の高い名演なので、迷ったらコレと思います。もちろん日本語字幕付きです。

アバド=ウィーン国立歌劇場

アバドとウィーン国立歌劇場の上演です。舞台は歴史的なセットと衣装で、日本語字幕付きです。そしてアバドの指揮の集中力が非常に高く、演奏だけ聞いても名演になっています。

ローエングリンにはワーグナー管弦楽曲集にもなかなか収録されない名曲がいくつかあります。それらを集中度の高い演奏で聴くことが出来ます。例えば第3幕の間奏曲は管弦楽曲として取り出しても名演です。アバドとウィーン国立歌劇場管はとても白熱したスリリングな演奏を繰り広げています。また「エルザ大聖堂への行進」も合唱も入っていて楽しめます。もちろん結婚行進曲も名演です。

また歌手陣のレヴェルも高く、演出もかなりゴージャスです。このDVDが入手困難なのはもったいないことですね。

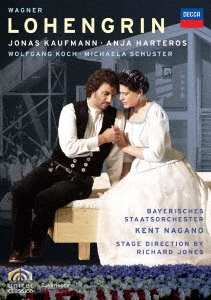

ケント・ナガノ=バイエルン国立歌劇場管弦楽団 (日本語字幕付き)

ティーレマン=シュターツカペレ・ドレスデン

シュターツカペレ・ドレスデンの上演で、指揮がティーレマン、エルザ役がネトレプコなど、演奏も配役も期待できる舞台です。高画質ですが、輸入盤のため字幕は独、英、仏、西、中のみで、日本語はありません。

DVD,Blu-Rayをさらに探す

楽譜・スコア

ワーグナー作曲の歌劇『ローエングリン』の楽譜・スコアを挙げていきます。

電子スコア

タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。

![ワーグナー:歌劇《ローエングリン》全曲 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21M0F591VAL._SL500_.jpg)

![Lohengrin Wwv 75 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51sBfKCigjL._SL500_.jpg)