モーリス・ラヴェル (Maurice Ravel,1875-1937)作曲の亡き王女のためのパヴァーヌ (Pavane pour une infante defunte)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。

解説

ラヴェルの亡き王女のためのパヴァーヌについて解説します。

モーリス・ラヴェルは、ピアノ曲として1899年、パリ音楽院在学中に作曲しました。さらに1910年にはラヴェル自身がオーケストラに編曲しました。

ラヴェルによると、この題名は

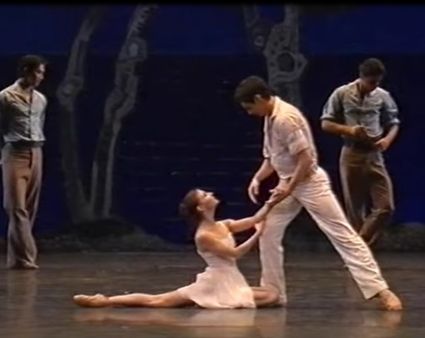

「亡くなった王女の葬送のエレジー(哀歌)」ではなく、「昔、スペインの宮廷で小さな王女が踊ったようなパヴァーヌ」

である、としています。としています。しかし、エレジー風に哀愁を帯びた曲想でもあり、フォーレのパヴァーヌ(1886年)の影響は大きいと思われます。ラヴェル自身はシャブリエからの影響が大きいと自身で批判しています。

パヴァーヌとは?

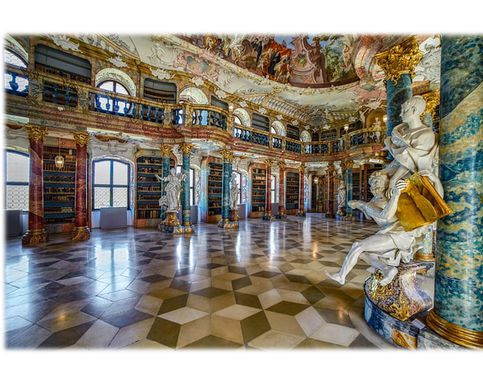

パヴァーヌとは元々バロック時代に主にフランスで普及し、その後、ヨーロッパの宮廷に広まった舞踊音楽で、エレジー(哀歌)とは大分異なる音楽です。

メインの舞曲のために入場する際の音楽でした。入場の際もアドリブで踊りを入れていたようです。そのため「パヴァーヌとガリヤルド」のように、メインの舞曲とセットにして作曲されていることも多いです。

19世紀終盤はラヴェルをはじめ、古典的音楽の復興が盛んだった時期で、様々な舞曲と共にパヴァーヌも、フォーレのパヴァーヌなど独立した曲として復活しました。その時には昔の楽譜しかないため、それをどんなテンポでどのように演奏すべきか分からなかった、と思います。バロック時代の音楽は最近になって研究が進みやっと説得力のある演奏が出てきた所です。

亡き王女とは?

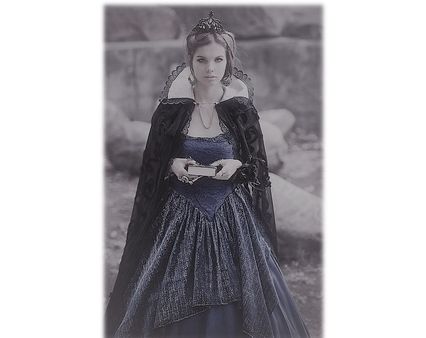

王女として、ディエゴ・ベラスケス(スペインの有名な画家,1599-1660)が仕えていたスペインのフェリペ4世の王女マルガリータの肖像にインスピレーションを得て、作曲されたということです。以下のような幼い時の絵画を何枚も描いています。

ちなみにベラスケスの有名な絵画では王女マルガリータはまだ幼い女の子ですが、「なき王女」はあくまでラヴェルのインスピレーション(直観)であって、王女マルガリータは亡くなったわけではなくちゃんと成人して神聖ローマ皇后になっています。(もちろん今は亡くなった、と思うので、間違いとは言い切れませんけど…)

オーケストラ版

オーケストラ版ではホルンのソロが中心となっており、ホルンの繊細で柔らかい音色が印象的です。ですが、ホルンは案外難しい楽器なので、上手いソリストが居ないオケだと不安定な演奏になりがちです。CDでセッション録音ならやり直しが出来ますが、ライヴだとプロであっても音を外している時もありますね。もちろん、ベルリン・フィルなどヨーロッパの一流オケやアメリカのオーケストラは金管のレヴェルが非常に高いので、安心して音楽に浸れます。

昔の録音だと、綺麗に演奏できていないときもありますが、その頃のフランスのオケのレヴェルはそんなものでした。その代わりに「フランスのエスプリ」があり、昔のフランスのホルンはヴィブラートをかけて、表情豊かに演奏する楽器でした。クリュイタンス盤などを聴けば分かると思います。

フルート×2、オーボエ、クラリネット×2、ファゴット×2

ホルン×2、トランペット

ハープあるいはピアノ

弦5部

おすすめの名盤レビュー

それでは、ラヴェル作曲亡き王女のためのパヴァーヌの名盤をレビューしていきましょう。

カラヤン=ベルリン・フィル

カラヤンとベルリン・フィルの最も新しい録音です。1980年代のデジタル録音で音質は非常に良いです。

名手揃いのベルリン・フィルはソロの多い曲ではとてもクオリティの高い演奏をしてきます。ホルンは繊細さもあるふくよかな音色で録音の良さも良く伝わってきます。カラヤンは晩年の演奏で、とても彫りの深い表情付けです。聴いているとわびさびのようなものを感じます。オーボエは滑らかな音色で、弦には艶やかさがあります。弦に厚みのある所でも、自然な表情付です。フルート・ソロも印象的ですが、他のいずれの管楽器のソロもクオリティが高く、バランスが良いと思います。

朝、起きるときの音楽にすると気分良く起きれそうな演奏です。落ち着きがあり、音質も管楽器のクオリティも高く爽やかな名盤です。

デュトワ=モントリオール交響楽団

シャルル・デュトワとモントリオール交響楽団の録音です。音質はとても良く、色彩的な雰囲気が良く出ています。

やはりモントリオール響の管楽器はとても上手いです。ホルンはふくよかな音色ですが、とても繊細な表現で、技術的な難しさも全く感じさせません。弦のサウンドは非常に色彩感に溢れ、柔らかくふくよかです。まるでパストラル絵画のようです。フルート・ソロは宝石のような音色、と言っても良い位です。デュトワは落ち着いたテンポ運びで細かい抑揚やテンポの動きをセンス良くコントロールしています。

絶頂期のデュトワ=モントリオール響の凄さが改めて良く分かる名盤です。

ジュリーニ=アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

カルロ・マリア・ジュリーニとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の録音です。ジュリーニにとっては2回目の録音です。ジュリーニ晩年のデジタル録音で音質は良いです。

冒頭、コンセルトヘボウ管のホルンは木管のように線が細く、繊細な演奏を繰り広げています。ジュリーニは少し速めのテンポを基調に細かくコントロールしています。オーボエも録音のよさもあり、しっかり聴こえてきます。フルート・ソロはブリリアントですが、とてもナチュラルです。弦も透明感があり、音量が大きすぎたりすることはありません。

円熟したジュリーニは余計な装飾をあまり付けず、ゴージャスさを追求することもなく、とてもシンプルな名演と感じます。

小澤征爾=ボストン交響楽団

小澤征爾とボストン交響楽団の録音です。録音の音質は良く、とても色彩感が感じられます。

小澤征爾は遅いテンポで、ホルンを朗々と歌わせていきます。ボストン響のホルンは繊細さとふくよかさを伴った音色で、さすがです。透明感がある弦セクションの上で、フルートの音色も色彩的で、管楽器の透明感があり、ブリリアントなソロの連続で、ボストン響のレヴェルの高さを感じさせます。

とても繊細さがあり、線が細く、情感に溢れた表現で、なかなか味わい深い名盤です。

クリュイタンス=パリ音楽音管弦楽団

フランスのエスプリを持つ最後のコンビであるクリュイタンスとパリ音楽院管弦楽団の録音です。1960年代の録音ですが、ダイナミックレンジも広く、色彩感を十分録音しています。

冒頭のホルンソロは当時のパリ音楽院管弦楽団らしく、思い切りヴィブラートを掛けていて、古き良きフランスのオケの演奏ですね。残響は少なめで、オーボエソロも葦笛のようです。弦セクションは今では聴けないような色彩を放っています。楽器によって、その楽器の個性を最大限生かしたような演奏で、フルートはブリリアントに入ってきてとても印象的です。

最近のディスクほどは高音質とは言えないので、フランスのエスプリを聴いてみたい方にお薦めです。とても聴きごたえのある名演です。

ピアノ演奏のレビュー

もともとピアノ曲ですので、ピアノでの演奏も多いです。

フランスの巨匠サンソン・フランソワのピアノ独奏です。少し古い時代のフランスのピアニストの中でも特に色彩的な演奏を残している巨匠です。録音はしっかりしたものです。

フランソワの演奏は、凛としたシャープさのある音色で始まります。所々で色彩感豊かなパッセージも聴かれますが、結構力強くシャープさがあり、曲に対する共感が強いと思います。高音も美しく、同じメロディが何度も現れますが、全て異なる表現で、聴きごたえがあります。

もっと色彩感溢れる演奏かなと思っていたのですが、良い意味で裏切られました。愛聴していたドビュッシーとは大分違う名演です。

アンナ・ヴィニツカヤは初めて聴いたピアニストです。録音は非常によく、透明感があり、淡い色彩を良く捉えています。

冒頭、小さな音量で始まり、少し丸みのある音色は情緒的で良く曲に合っています。中間あたりになるとさらに繊細でファンタジー溢れる演奏になります。音色は丸みがありますが、強弱も上手く付けられていて、メリハリがあります。終盤の淡い色彩感も聴いていて味わい深いです。

カップリングの「鏡」なども少し聴いてみましたが、パヴァーヌ以上にインスピレーションに満ちたスリリングな演奏で、最初のパッセージで引き込まれます。今後、注目のピアニストですね。

CD,MP3をさらに探す

演奏の映像(DVD,Blu-Ray,他)

DVD,Blu-Rayをさらに探す

楽譜・スコア

ラヴェル作曲の亡き王女のためのパヴァーヌの楽譜・スコアを挙げていきます。

IMSLPの無料譜面

>>なき王女のためのパヴァーヌ(IMSLPへ)