ガブリエル・フォーレ (Gabriel Faure,1845-1924)作曲の『レクイエム』Op.48 (Requiem Op.48)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。略して「フォーレク」とも呼ばれ、人気のある曲です。最後に楽譜・スコアも挙げてあります。

第3曲、第4曲あたりは有名なメロディです。メロディ・メーカとして才能のあったフォーレは素晴らしいメロディを多く残していますが、『レクイエム』も例外ではありません。

解説

フォーレの『レクイエム』Op.48について解説します。

レクイエムとは

『レクイエム』とはキリスト教の「死者のためのミサ曲」です。ミサ曲ですので、形式やテクストが決まっていますが、フォーレの『レクイエム』はそのテクストにそのまま従っていない楽曲になっています。『レクイエム』については以下の本がとても参考になります。

作曲の経緯

フォーレは1885年に父を亡くしました。そのことは彼の作風にも影響を与え、瞑想的な傾向を見せるようになりました。そして『レクイエム』作品48が作曲されますが、作曲を開始した時期については明確にはわかりません。3最初に作曲されたのは「リベラ・メ」です。

さらに1887年12月31日に母が世を去ります。そして1888年1月前半に「イントロイトゥスとキリエ」「サンクトゥス」「ピエ・イエズス」「アニュス・デイ」「イン・パラディズム」を一気に書き上げたと思われます。

バリトン独唱がある「リベラ・メ」は含まない形で、上記6曲が1888年に第1稿となります。フォーレはパリのマドレーヌ教会の聖歌隊長を務めており、そこで1888年1月16日に初演が行われました。この段階ではまだオーケストレーションは現在の形ではなく、小さなオーケストラでした。

次にバリトン独唱を伴う「オッフェルトリウム」「リベラ・メ」を追加しした第2稿を作曲され、1893年に初演されました。

パリ万博で初演(第3稿)

最終的にはパリ万博が開催された1900年に管弦楽の編成を大きくした第3稿が作曲され、1900年6月12日にポール・タファネル指揮ラムルー管弦楽団により初演されました。

第2稿は本当に小さなオーケストラで、しかもヴァイオリンを含んでいないのです。そうするとコンサートの演目に取り上げられる機会も減ってしまいます。そこでフルオーケストラの第3稿が作成されました。

もっとも、ストラヴィンスキーは人気のある『詩篇交響曲』でヴァイオリンを全く使用していませんけれど。

考えてみると、フォーレはフルのオーケストラを使用した曲をあまり作曲していないですね。もちろん『ペレアスとメリザンド』などの名曲もありますけど。

特徴

フォーレのレクイエムの特徴は、安息と平和を強調していることです。

レクイエムと言えば最後の審判を描く「ディエス・イレ(怒りの日)」がドラマティックな音楽になっている場合が多く、例えばヴェルディのレクイエムでは、「ディエス・イレ(怒りの日)」が何度も繰り返され、迫力のある音楽になっています。モーツァルトでも「ディエス・イレ(怒りの日)」や激しい曲調の音楽が穏やかな曲調の音楽と交互に現れます。

フォーレの『レクイエム』では「ディエス・イレ(怒りの日)」は、独立した音楽ではなく、テクストの最後の一部しか使用していませんし、激しくダイナミックな曲調の部分は少ないです。ただ、縮小されたとはいえ、第4曲の中間という、全曲の中心に配置されていて、「怒りの日」を中心にシンメトリックな構造になっています。

それでフォーレの『レクイエム』は、静穏で美しいという評価を受けています。

また、「リベラ・メ」「イン・パラディズム」は、『レクイエム』のミサの中ではなく、その後、出棺までの間に歌われるものですが、フォーレの場合、『レクイエム』の中に入っています。

フォーレは教会のオルガン奏者など、長い間、教会の職務についており、過去のミサ曲や『レクイエム』などの教会音楽とその技法については、多くの知識を持っていました。しかし、フォーレはあえてそのように作曲せず、安息と平和を強調した音楽を書いたのです。

フォーレは1902年に以下のように言っています。

私の『レクイエム』は死の恐怖を表現していないといわれてきました<中略>

でも、そのように私は死を見ているのです。つまり苦しい体験としてよりは、幸せな解放であり、天上の幸福へ向かう願いとして。<中略>

オルガンで長年葬式の伴奏をしてきた後で、私は本能的に、正しく適切だと思われているものから、逃げ出したいと試みたのです

アンセルメ盤の解説書より

曲の構成

フォーレの『レクイエム』は以下の楽曲から成り立っています。

第1曲:入祭唱とキリエ

第2曲:オッフェルトリウム(奉献唱)

第3曲:サンクトゥス(聖なるかな)

第4曲:ピエ・イエス(ああイエズスよ)

第5曲:アニュス・デイ(神の子羊)

第6曲:リベラ・メ(われを許したまえ)

第7曲:イン・パラディスム(楽園にて)

おすすめの名盤レビュー

フォーレ作曲の『レクイエム』のお薦めの名盤をレビューしていきます。

最初の一枚を買う時は、日本語版が良いです。歌詞の対訳がついている可能性が高いからです。コルボ盤、アンセルメ盤、小澤盤など私の手元にあるディスクには対訳がついています。ラター盤は輸入盤のみかもしれませんが、非常に名演です。

コルボ=ベルン交響楽団 (1972年)

- 名盤

- 定番

- 奥深さ

- 天国的

- 感動的

超おすすめ:

ボーイ・ソプラノアラン・クレマン

バリトンフィリップ・フッテンロッハー

合唱サン・ピエール=オー=リアン・ド・ビュル聖歌隊

指揮ミシェル・コルボ

演奏ベルン交響楽団

1972年5月 (ステレオ/アナログ/セッション)

ミッシェル・コルボは全部で3種類(東京ライヴを含めると4種類)の録音を残しており、いずれも名盤です。なお最新のものは、1893年オリジナル版で小編成のものです。このディスクは1972年録音の一番古いものですが、長い間名盤として親しまれ、今でも評価が高いディスクです。

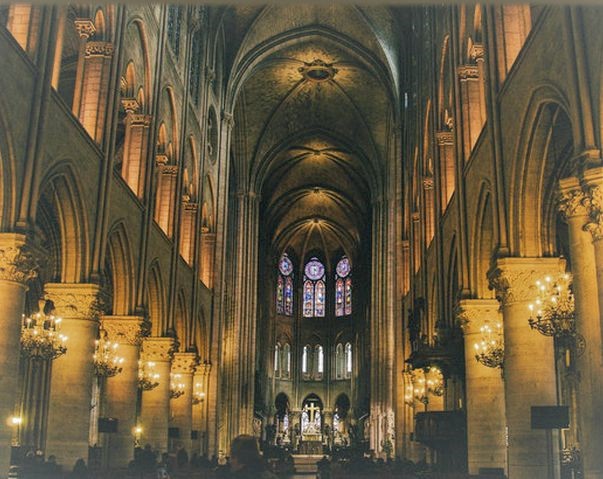

オケの編成も大きいので、響きに深みがあり、重みがあります。合唱もオケに合わせ深みが感じられます。ただ美しい響きというだけではなく、ひんやりとした透明感と深みがあります。また、場面によっては劇的な表現も聴かれます。残響も多めでまるで大聖堂で演奏しているかのようです。音の角が丸まっていて、厚みはありますが、輪郭があまり感じられません。それもあってか、少し曖昧な感じのする場面もあります。ただ、フォーレの音楽はテンポが遅いですし、こういった残響の長い所で演奏することを考えていた、と思います。

第3曲「サンクトゥス」は、おだやかな霞がかった所で児童合唱と男声合唱が歌っている感じです。残響は多めに感じますが、有名なメロディなど、大事な部分ははっきり聴こえてきます。第4曲「ピエ・イエス」は『レクイエム』の中心に位置する重要な曲です。ソプラノの代わりにボーイ・ソプラノが入りますが、澄んだ声と共に素朴さ純粋さがあり、とても効果的です。第5曲「アニュス・デイ」は弱音の合唱が綺麗に響いています。

美しさと共に、深みと味わいが加わっており、おだやかさが全曲を貫いていて、癒し系の演奏ですね。深みを求める方にも物足りなさを感じさせることはないと思います。

ラター=ケンブリッジ・シンガーズ

ジョン・ラターとケンブリッジシンガーズの演奏でフォーレクの中でも屈指の名盤です。指揮者ジョン・ラター自身が1893年に校訂した楽譜を使用しています。

意外と鋭角的で、コルボ盤に比べると発音がはっきりしていて、霧がかかったような響きではないです。テンポも速めで、各曲、自然なテンポ設定です。第2曲「オッフェルトリウム」、第5曲「アニュス・デイ」などは、対位法が良く聴こえてきます。第4曲のソプラノは非常に純真さのある歌唱で、まさに教会で歌っているような雰囲気です。オルガンも色々なストップを切り替えていることがはっきり聴き取れます。オケの編成はかなり小さそうですが、十分な響きです。

ただ純真で美しいだけではなく、フォーレクが持っている魅力を最大限に引き出した名盤です。

小澤征爾=ボストン交響楽団

小澤征爾、ボストン響、タングルウッド音楽祭合唱団と、ソプラノとして美声のバーバラ・ポニー、バリトンにハーゲゴールという組み合わせの演奏です。全体的にとても整理された演奏で、メリハリがあって聴きやすいです。宗教音楽として聴いてもクオリティが高い名演です。また1994年録音で音質も良いです。大編成のオーケストラを使った演奏としては、もっとも透明感があり、響きも良いです。

編成が大きいこともあってか、ダイナミクスもしっかりついていて、フォルテはかなり壮麗でスケールがあります。かなり感情も入っています。オルガンなどもなかなかの迫力です。それでも小澤征爾の耳の良さもあって、音が濁ることはありません。特に低音域が綺麗に響いていて、高音域に影響していないので、響きがスッキリしています。

発音はしっかりしているので、曲の輪郭がしっかりしていて、フランスやスイス系の演奏でありがちな綺麗だけれど、曖昧な演奏ではありません。フランス語についてよく分からないので何とも言えません。有名なメロディなどもしっかり歌われています。

初めての人でも聴きやすく、良さがすぐに分かる演奏です。評判の良いコルボ盤を買ってみたけれど、今一つしっくりこなかった、という人が居れば、お薦めしたいです。初めてでも聴きどころがよく分かるからです。タングルウッドの合唱団はレヴェルが高いですし、ソリストは特にソプラノのバーバラ・ポニーが第4曲等で素晴らしい美声を披露しています。メリハリがある程度あるので、最後まで飽きずに聴けると思います。子守歌として、寝るときに聴きたい人は、別の演奏のほうがいいかも知れませんけれど。

クリュイタンス=パリ音楽院管弦楽団

クリュイタンスとパリ音楽院管の昔から定番の名盤です。録音は1962年と少し古めですが、リマスタリングが上手くいって音質は自然でしっかりしており、内容は大編成での演奏として、とても充実しています。

第1曲入祭唱とキリエから芳醇な響きに耳を奪われます。合唱もとても声量がしっかりしており、清涼な響きです。オルガンもはっきりと聴こえ、全体として色彩的な響きですが、バランスが良く、残響が長すぎて一部のパートが聴こえなくなることはないです。第2曲オッフェルトリウムは、弦の豊潤な響きで始まります。合唱のクオリティは高いです。テノールはオペラ歌手を思わせる美声です。

第4曲ピエ・イエスでは、ソプラノの歌声が響き渡ります。精妙な表情付けが素晴らしく、聖母マリアを思い出します。バックも非常に色彩的で豊かな響きで支えています。第5曲:アニュス・デイはテンポは中庸か少し遅めで、オケは色彩的で残響が多めで、合唱が入ると壮麗さが出てきます。中盤以降の聴き所もしっかり押さえて、オケが盛り上げます。第7曲イン・パラディスムはオルガンに色彩感があり、そこに女声合唱が入ります。自然体な上に精妙な和声の変化が良いです。

クリュイタンスという指揮者はフランス人なのにベートーヴェンでも名盤を残したり、と一筋縄では行かない指揮者ですね。スコアをしっかり読み込んだうえでフォーレが意図した音楽を自然に再現している、と思います。定番というに相応しいレクイエムの曲の良さを上手く引き出した充実の名盤です。

ガーディナー=オルケストル・レヴォリュショネル・エ・ロマンティク,他

- 名盤

- 定番

- 初稿

おすすめ度:

ソプラノキャサリン・ボット

バリトンジル・カシュマイユ

指揮ジョン・エリオット・ガーディナー

演奏オルケストル・レヴォリュショネル・エ・ロマンティク

合唱モンテヴェルディ合唱団

1992年1月,イギリス,レミンスター (ステレオ/デジタル/セッション)

ガーディナーとオルケストル・レヴォリュショネル・エ・ロマンティクによる古楽器を使用した演奏です。また初稿で演奏している点もポイントです。録音も非常に良く、透明感があり、安定しています。

第1曲入祭唱とキリエは速めのテンポで進んでいきます。オケの響きはなめらかで艶やかです。合唱も気心の知れたモンテヴェルディ合唱団で、レヴェルも非常に高いですし、全体の一体感があり、心地よい響きになっています。

第3曲「サンクトゥス」は、合唱の響きがとても美しく、ヴェイオリンソロも神々しいです。第4曲「ピエ・イエス」のソプラノは透明感のある歌声で、天使のようですが、他の演奏に比べると少しオペラ的な表現もあります。後半はじっくり味わい深く聴かせてくれます。

第5曲「アニュス・デイ」はテノールはオペラのような歌い方ですが、合唱が上手く包み込んで神々しい響きになっています。古楽器の金管の響きはとても迫力があり迫真の演奏ですが、音量が小さいこともあり思い切り強奏しても合唱が聞こえなくなることはありません。とてもドラマティックな演奏です。第6曲「リベラ・メ」は落ちついていてクオリティの高い演奏です。第7曲「イン・パラディスム」は静かで味わい深く神々しい演奏で、消え入るように終わります。

バロックではミサの演奏は欠かせません。あまり宗教的な雰囲気はないですが、透明感があり神々しさがあります。たまに低音域が活躍する箇所では、古楽器の良さが出ています。カップリングの小品は、知名度は低いですが選曲が良く、名曲ばかりで飽きさせません。

コルボ=ローザンヌ声楽アンサンブル

ミッシェル・コルボの2つめのディスクは手兵ローザンヌ器楽アンサンブルが参加しており、慣れているメンバーでの録音です。フルオーケストラのベルン交響楽団よりも清純で透明感の高いアンサンブルです。また、録音も1992年でかなり良くなっています。

透明感が非常に高く明晰な響きで音質の良さもあって、ベルン交響楽団盤とは別の魅力を感じます。ボーイ・ソプラノではなく、女性のソプラノを使っていることは、純真さが強調されたベルン交響楽団盤に比べ、円熟した奥行きのある大人の表現だと感じられます。第4曲「ピエ・イエス」ではソプラノは純真さを強調しているように聴こえます。オケの低音域は少し物足りないですが、合唱が結構厚いので響きはしっかりしています。コルボの解釈は、ベルン交響楽団盤と大きくは変わらず、少し霧がかかったような響きの中で、ゆっくり進んでいきます。ただ、所々鋭角的な響きが増えているように思います。

アンセルメ=スイスロマンド管弦楽団

- 名盤

- 明晰

- 品格

おすすめ度:

ソプラノシュザンヌ・ダンコ

バリトンジェラール・スゼー

合唱トゥール・ド・ペイルス合唱団

指揮エルネスト・アンセルメ

演奏スイス・ロマンド管弦楽団

1955年10月,ジュネーヴ (ステレオ/アナログ/セッション)

アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団の録音です。1955年録音と古いですが音質は悪くないです。ただ残響は少な目で音の輪郭が良く聴こえてきます。ただ合唱の子音や少し荒い所が良く聴こえすぎる所があり、もっと残響が多い所で録音したほうが良かったのではないか、と感じました。デュナーミク(強弱)も良くついていて、劇的な表現をしています。

第3曲「サンクトゥス」は女性合唱が小さく響く所から始まりますが、明晰な合唱で各声部の動きがよく分かります。第4曲「ピエ・イエス」はソプラノのダンゴが美しい歌唱を繰り広げていて聴きごたえがあります。第5曲「アニュス・デイ」は速めのテンポでリズムが出てきます。

全体的に、宗教音楽としての雰囲気を出すよりは、スコアをきちんと読みこんで明晰な解釈で演奏しています。雰囲気や情に流れがちな『レクイエム』を明晰に演奏したことの意義はあると思います。

組曲「ペレアスとメリザンド」、組曲「マスクとベルガマスク」とのカップリングはCDが少ないので貴重です。これ一枚でフォーレの管弦楽曲が網羅できます。「ペレアスとメリザンド」、「マスクとベルガマスク」は共に名演です。

CD,MP3をさらに探す

演奏のDVD,Blu-Ray

DVD,Blu-Rayをさらに探す

楽譜

フォーレ『レクイエム』の楽譜・スコアを挙げていきます。