ヨハン・パッヘルベル (Johann Pachelbel,1653-1706)作曲のカノン (Canon)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。

パッヘルベルの『カノン』は、有名なメロディで誰でも知っている曲です。ヴィヴァルディ『四季』やJ.S.バッハのオルガン曲などと並んで、バロック音楽の代名詞のような曲かも知れませんね。

解説

パッヘルベルのカノンについて解説します。

パッヘルベルってどんな人?

ヨハン・パッヘルベルは、バロック時代中期のドイツの作曲家でありオルガン奏者です。バロック音楽好きにはそれほど知られていない作曲家です。有名な曲は実質的に『カノン』だけだと思います。

パッヘルベルが活躍したバロック中期は、J.S.バッハやヘンデルが活躍するバロック後期の少し前です。同時代の作曲家にはドラマティックなオルガン曲でJ.S.バッハに大きな影響を与えたブクステフーデやハインリヒ・ビーバーらがいます。

パッヘルベルのカノンの正式名称は『3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調』です。カノンは曲の形式を指す言葉です。そしてジーグは主にイタリアのテンポの速い舞曲の名前です。カノンの次にジーグが演奏される2曲から成り立っています。

ちなみにパッヘルベルは特にカノンを得意としていたわけではなく、たまたま作曲したカノンが一番有名になってしまった、ということのようです。しかも、生前この曲の評価がどうだったかは不明です。その前に作曲された年代すら不明なんです。ただ、写本が存在したため、現在演奏できるという訳です。写本を作った位なので、重要な作品だったのかも知れません。

パッヘルベルはカノンは他に書いていないようですが、対位法の他のジャンルの曲を主に鍵盤曲を中心に残しており、フレスコバルディやフローベルガーといった有名な作曲家の対位法をさらに発展させた功績が評価されています。

パッヘルベルは生前はとても有名な作曲家とも交流があったようです。

カノンって何?

カノンは対位法を使った曲の一つの形式です。簡単に言えば「カエルの歌」のように、途中から同じメロディが始まって、対位法的に絡まっていくものです。ちなみに対位法というのは、2つ以上のメロディを同時に演奏する技法です。井上陽水の「少年時代」はカノンでは無さそうですね。

古くはフーガとも一緒にされていましたが、フーガとカノンの一番の違いは、フーガの場合、最初に主旋律が入ってから、5度上(属音)から2番目の副旋律が入ります。ただし、フーガの形式はJ.S.バッハのオルガン曲を完成形として、後世の人が分析したものです。もっともカノンやその亜種はルネサンス時代から長い間使われている形式なので、作曲家が「カノン」と言ったらカノンですし、「フーガ」と言ったらフーガです。

パッヘルベルのカノンの再発見

それにしても、何故この曲だけ有名なのでしょうか?19世紀後半、ブラームスらを中心にバロック時代の曲を研究して自作に応用する流れが出来てきました。新古典主義です。この流れはずっと続き、バルトークやショスタコーヴィチにも影響を与えています。

その流れの中で、1919年にパッヘルベルを研究したグスタフ・ベックマンは論文にカノンの譜面を引用しました。そして、古楽研究者のマックス・ザイフェルトによって、「カノンとジーグ」の形で出版されました。その譜面には、オリジナルにはなかったスラーなどアーティキュレーションが追加されていました。

1968年にジャン=フランソワ・パイヤールの指揮によりパイヤール室内管弦楽団で録音され、リリースされました。このCDはマックス・ザイフェルトが出版した楽譜にさらにメロディ(オブリガート)を付けたすなどしたもので、テンポもロマン派的に遅めに演奏されています。このLPは非常に人気が出て、ラジオで放送すればリクエストが殺到する状況になりました。その後、いくつかのロックバンドによる「カノン」のアレンジと思われるLPがリリースされ、ヒットチャート1位に輝いたものも出ました。

このバージョンを「パイヤール盤」と呼びます。これはオリジナルとは大分違う曲になっているのですが、パッヘルベルの『カノン』を世界中に広めた功績があるバージョンとなりました。

おすすめの名盤レビュー

それでは、パッヘルベル作曲カノンの名盤をレビューしていきましょう。

パイヤール=パイヤール室内管弦楽団

パイヤール盤のCDです。確かに遅いテンポで今のバロックの演奏ではない表現だと思います。でも、筆者の世代には非常に懐かしい演奏ばかりで、「これぞカノン」という演奏です。なるほど、昔、良く聴いていた名曲はパイヤールの演奏だったのか、と初めて知りました。

有名なバロック音楽を聴いて楽しみたい、ということであれば、現代のリスナー向けに親しみやすい表現で演奏されている名盤だと思います。イ・ムジチの『四季』と同じですね。

パッヘルベルの『カノン』の後に、パッヘルベルの作品と、ファッシュの作品を録音したアルバムです。演奏は上に書いたパイヤール盤と同じです。

カラヤン=ベルリン・フィル

カラヤン=ベルリン・フィルの組み合わせで、どこかで聴いたような気がします。多分、BGMなどで良く使われていたのかも知れませんね。艶やかで特にバロック風ではありませんが、パイヤール盤よりもヴィブラートは少な目でテンポは速めです。また、カノンの後にジーグが入っています。随分遅いテンポではありますが、イタリア風ジーグですね。

他に有名な曲が揃っているアルバムです。(CDによって収録曲に違いがあるかも知れませんので、それぞれのCDのページで確認してください。)

・グルック『精霊の踊り』

・バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 ⇒ 「G線上のアリア」の原曲

・アルビノーニ『弦楽とオルガンのためのアダージョ』

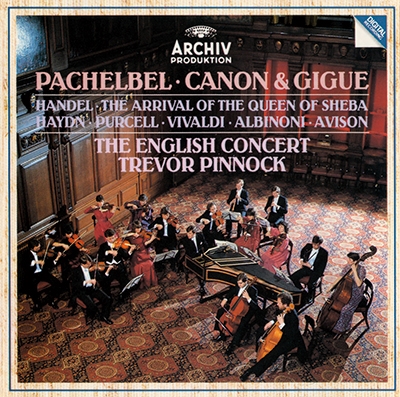

ピノック=イングリッシュ・コンサート

ピノック=イングリッシュ・コンサートの『カノンとジーグ』です。これはとても名演奏です。速めのテンポで本格的なバロック演奏です。カノンもジーグもテンポ取りが良いです。1985年のバロック楽器での演奏でここまで良い演奏があるとは思いませんでした。

カップリングは意外にマイナーな曲が多いです。聴きやすい曲が多く、演奏も聴きやすいものです。

ムジカ・アンティクワ・ケルン

ムジカ・アンティクワ・ケルンは古楽器アンサンブルですが、ピノック盤よりも自由に弾いています。指揮者がいないアンサンブルだと思います。生き生きした演奏で『カノン』以外の知らない曲でも楽しく聴けます。お薦めです。

1.ヨハン・パッヘルベル:カノンとジーグ ニ長調

2.ヘンデル:2つのヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ト長調 作品5の4 HWV399

3.アントニオ・ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンと通奏低音のためのソナタRV63『ラ・フォリア』

⇒コレッリの次に有名な『ラ・フォリア』

4.J.S.バッハ:管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067

⇒非常に有名なフルート協奏曲のような曲

5.J.S.バッハ:管弦楽組曲 第5番 ト短調 BWV1070〔偽作〕

ホグウッド=エンシェント室内管弦楽団

ホグウッド=エンシェント室内管弦楽団のデビュー盤です。パッヘルベルに関しては『カノンとジーグ』が入っています。古楽器を使用した本格的な演奏で、演奏も素晴らしいです。バロック奏法といってもホグウッドは聴きやすいと思いますので、お薦めです。が、目下廃盤のようですが、これは再発売すべきと思いますよ。

カップリングの曲目も有名でしっかりした選曲です。

・水上の音楽より「エア」

・コレッリ「クリスマス・コンチェルト」

⇒最後のパストラーレが有名です。

・バッハ 管弦楽組曲第3番よりAir

⇒G線上のアリアの原曲

・バッハ「4台のチェンバロのための協奏曲」

⇒ヴィヴァルディ「4つのヴァイオリンのための協奏曲」をバッハが編曲

CD,MP3をさらに探す

楽譜・スコア

パッヘルベル作曲のカノンの楽譜・スコアを挙げていきます。

電子スコア

タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。