歌劇『ウィリアム・テル』(William tell, Guillaume Tell)はジョキアーノ・ロッシーニ(Gioachino Rossini, 1792~1868)のオペラの中でもかなり大作のオペラです。その最初に演奏される序曲がウィリアム・テル序曲です。

この曲は4つの部分から構成されますが、最後の部分はとても有名です。YouTubeを貼っておきます。このページではウィリアムテル序曲の名盤をいくつかレビューしてみて、最後に歌劇『ウィリアム・テル』についても触れたいと思います。

(1996年ワルトビューネ「イタリアン・ナイト」より)

解説

歌劇『ウィリアム・テル』は1928年に作曲されたロッシーニの最後のオペラです。

それまでコミカルな作風だったロッシーニですが、『ウィリアム・テル』は全5幕からなる壮大でシリアスなオペラで、「2番目のグランド・オペラ」と言われています。ドイツの文豪シラーによる戯曲『ウィリアム・テル』をもとにしています。

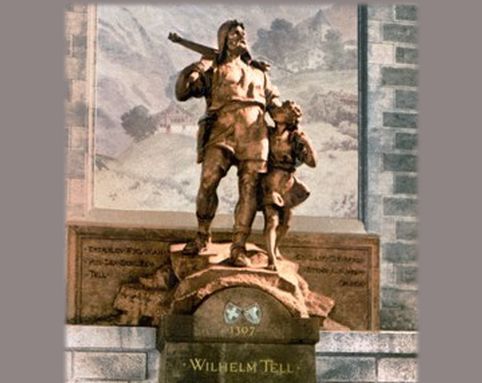

主人公は「ウィリアム・テル(William tell)」ですが、これは英語・ドイツ語です。フランス語、イタリア語では「ギョーム・テル(Guillaume Tell)」に近いです。ですので、ロッシーニのオペラはギョーム・テルと記載されていることがあります。

舞台はスイスです。ウィリアム・テルは14世紀に登場した伝説の英雄で、スイス独立の英雄とされています。頭の上にりんごを置いて矢で射る場面はとても有名ですね。第3幕第2場でそのシーンがあります。

ただ、あまりに長いのでDVDで見ると2枚組になっています。そのため、オペラとして上演するときも大幅にカットされることが多いようです。

序曲

序曲は転用などはなく、「ウィリアム・テル」のために作曲されています。演奏時間は約11分です。

そのため物語の筋書きに合った内容になっています。4つの部分から成り立っています。やはり4.「終曲」が圧倒的に有名です。

1. 「夜明け」(アンダンテ)

チェロのソロから始まり、アルプスの夜明けを壮大に描きます。チェロのソロは5人でコントラバス等も入り、チェロを中心とした少人数のアンサンブルとなっています。

2. 「あらし」(アレグロ)

突然、大きな嵐が襲ってきます。ロッシーニ・クレッシェンドのあと、トゥッティとなります。

3. 「静けさ」(アンダンテ)

やがて嵐は収まり、オーボエのソロで、牧歌が吹奏されます。

4. 「終曲」(アレグロ・ヴィヴァーチェ)

ファンファーレが響き渡り、スイスの軍楽隊の勇壮な行進を描いています。

フルート×1, ピッコロ×1, オーボエ×2, コールアングレ, クラリネット×2, ファゴット×2

ホルン×4, トランペット×2, トロンボーン×3

ティンパニ×1, シンバル, トライアングル, バスドラム

弦楽5部

お薦めの名盤レビュー

ロッシーニが得意な指揮者、オーケストラは大体決まっています。『ウィリアム・テル』序曲は、他のロッシーニの序曲と曲の作りが違うので、他の演奏家でも名演となることがあります。アバドやトスカニーニなどに加えて、カラヤン盤はなかなかいい線行っていると思います。

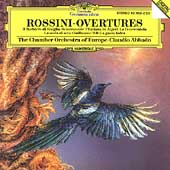

ロッシーニの序曲集と言えば、やはりイタリア人でロッシーニを得意としていたクラウディオ・アバドが最初に来ますね。ヨーロッパ室内管弦楽団はアバドが創設したのですが、まるでロッシーニを演奏するためのオーケストラで、軽快なサウンドが特徴です。

アバドのロッシーニは普通の譜面ではなく、ボネル(演出家)などと研究した結果、音を詰めたりして演奏しています。この辺りは譜面に書いていないし、ロッシーニの時代だと譜面通りに演奏するのが正しいのか分かりません。少なくともバロック時代であれば、こういう音型は詰めて演奏するのが慣例でした。アバドは、CDによっても少しずつ違います。ただ譜面通りにやれば良いわけではないので、難しいのです。

その結果、アバドのロッシーニは非常にリズミカルでスリリングになりました。オーケストラの限界近くの速いスピードで演奏することで、スリリングさを得ているのです。そのため、どうしても不安定でレコーディングだからといって、丁寧に演奏するとスリリングさがなくなってしまいます。そんな訳で、アバドのロッシーニで名盤を探すのは案外難しいんです。

ロンドン交響楽団とのディスクもありますが、こちらはオーケストラのキャラクターの問題なのか、ちょっと重いです。DVDでは、昔、ベルリンフィルのサマーコンサートで「イタリアン・ナイト」があって、これがとても素晴らしいコンサートでした。ただ野外コンサートなので、ノイズが多いです。部分的にYouTubeにあったので、ページの上のほうに貼ってあります。

そんなわけで、ヨーロッパ室内管弦楽団との演奏をまず基本に据えてみようと思います。乱れがあるとはいえ、アバドらしいスリリングな演奏であることには変わりません。

パッパーノ=サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団

アントニオ・パッパーノはイタリア系イギリス人で、オケもイタリアのオーケストラです。この曲の場合、オーケストラの機能がモノを言うので、いくら有名曲とは言え、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団がどんな演奏をしてくれるのかに、かかってますね。

聴いてみると、パッパーノの指揮は自然体のロッシーニで、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団は味のある響きを出しています。「夜明け」のチェロのアンサンブルがこんなに楽しめる演奏は他に無いかも知れません。「静けさ」は牧歌の雰囲気が良く出ています。「終曲」は、さすがにいい演奏でした。ベルリンフィルのように金管がバリバリの爆演という訳には行きませんが、とてもキビキビした演奏でイタリア的な軽快さがあり、聴いていて十分満足できるレヴェルです。

パッパーノはロイヤル・オペラと、歌劇『ウィリアム・テル』の全曲上演もしていて、DVDが出ています。下のほうで紹介しておきます。

ライナーとシカゴ交響楽団の演奏は、とてもダイナミックレンジが広いです。録音もしっかりしています。

「夜明け」は、ゆったりと始まります。スイス的な雄大さとは少し違う気もします。その辺りはトスカニーニに似ていて、本質は捕らえ切れていないのかも知れません。「嵐」はかなり強烈で、スケールが大きいです。シカゴ響の金管は余裕が感じられますけれど。その後また「静けさ」で小さくなります。「終曲」はトランペットのファンファーレが決まっています。かなり速いテンポでやっぱり爆演ですね。

ライナーもシカゴ響も、ロッシーニとリズム的な相性が良いのであって、イタリア音楽をやろうとしている感じではないです。イタリアらしくはないですが、面白い名演だと思います。

ムーティ=フィルハーモニア管弦楽団

リッカルド・ムーティは若いころはフィラデルフィア管弦楽団などで活躍しましたが、その後、ミラノ・スカラ座の指揮者になり、そのキャリアを積み上げています。ムーティもなかなかのロッシーニ指揮者です。

アバドに比べると安定した演奏ですが、ムーティもとてもリズムのセンスに優れていることと、筋肉質な演奏で、ロッシーニやヴェルディを得意としています。劇場でヴェルディをやらせたら敵なしですね。

序曲集は、若いころのCDでとてもスリリングで楽しめます。さらに良いのはオペラのDVDを入手して、スカラ座の演奏で聴くことですね。DVDの欄に紹介しておきます。

カラヤンは、華麗すぎたり細かいリズムを一緒にレガートにしてしまうことが多いのですが、『ウィリアム・テル』序曲は、しっかりした素晴らしい演奏です。アバド盤は付点リズムを詰めたり、と校訂したスコアを使っていますが、楽譜通りの演奏が欲しい人にはお薦めです。特に終曲の行進曲はベルリン・フィルの金管が全開で、これぞ、ウィリアムテル、イメージ通りの名盤です。定番というに相応しいですね。

「夜明け」は、カラヤンらしく思い切りレガートを掛けたチェロから始まります。「嵐」はとてもいい演奏で、ベルリンフィルが鳴り切っています。「静けさ」はロッシーニらしからぬ、ルバートが入ります。そして「終曲」は述べた通りのダイナミックな名演です。

モダン楽器によるピリオド奏法のロッシーニ序曲集です。編成は当時のものだと思います。ピリオド奏法ですが、ヴィブラートが弱めなくらいで、そこまで特別なことはしていないように聴こえます。

いずれにせよリープライヒはロッシーニ指揮者なので、軽快でとても良い演奏です。ただ、モダンな演奏に比べると落ち着いている感じがします。「終曲」もテンポが遅めで音量も少ないですね。トスカニーニのようにビシビシ行進していく訳でもないです。なので、悪い演奏では無いのですが迫力には不足しています。当時の演奏はこんな感じだったかも知れません。でも、当時の聴衆にとっては、刺激的な音楽だったでしょうね。

トスカニーニ=NBC交響楽団

巨匠トスカニーニもイタリアの指揮者でロッシーニを得意としていました。ただこちらは譜面通りの演奏です。トスカニーニはテンポはあまり上げずに、スリリングさを出せる指揮者なんです。個人的にはアバドのほうが上だと思いますが、トスカニーニのセンスにも脱帽しますね。

聴いてみると、「夜明け」は少し時代を感じるというべきか、雄大な演奏です。アルプスの夜明けなので、雄大なのが正しいのかも知れませんね。「嵐」ではいつものトスカニーニが戻ってきます。凄いロッシーニ・クレッシェンドからのトゥッティは圧巻です。「終曲」もイメージ通りの演奏です。これがモノラルなんですから残念ですね。

「終曲」に関してトスカニーニはさすがです。

CD,MP3を探す

オペラDVD

歌劇『ウィリアム・テル』の上演のDVDもあります。以下に紹介します。

ムーティ=ミラノ・スカラ座はかなり気合の入ったもので、クオリティが高い上演です。1988年収録なので、画像はその時代のレヴェルですが、キャストの豪華さなどが凄いのです。歌劇『ウィリアム・テル』は、カットされて上演されることが多かったのですが、このDVDでは滅多にない全曲上演ということで、ムーティもスカラ座も気合が入っています。本来はフランス語で上演するのですが、イタリア語で上演しています。

ですが、演出のロンコーニが舞台上のスクリーンにスイスの光景を映し出すという、意欲的な演出をしたのですが、これが賛否両論でした。折角、オペラを見に来たのに映画みたいです。実際は、背景なのでそこまで賛否両論になることだろうか?と思いますが、当時としてはモダンな演出だったのでしょう。

DVD,Blu-Rayをさらに探す

楽譜

ロッシーニ『ウィリアムテル』の楽譜・スコアを挙げていきます。

ミニチュアスコア

スコア ロッシーニ 「ウィリアムテル」序曲 (Zen‐on score)

解説:塚谷 晃弘

5.0/5.0レビュー数:2個

大型スコア

Rossini: William Tell and Other Overtures in Full Score

4.5/5.0レビュー数:2個

![ロッシーニ:ウイリアム・テル(スカラ座)[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/518cqQ7AJ8L._SL500_.jpg)

![ロッシーニ:歌劇《ウィリアム・テル》[日本語字幕付き, DVD, 2枚組]](https://m.media-amazon.com/images/I/614rzPYcL8L._SL500_.jpg)