グスターヴ・ホルスト (Gustav Holst,1874-1934)作曲のセントポール組曲 (St Paul’s Suite)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。ワンストップでスコアと楽譜まで紹介します。

比較的容易な組曲であるため、少し大きめの音楽教室であれば、初心者中心の弦楽合奏などでも取り上げられます。ただ、リズミカルが意外に難しく、初心者だと意外に弾きにくいかも知れません。

解説

ホルストのセントポール組曲について解説します。

作曲の経緯

ホルストは、1905年からセント・ポール女学校の音楽教員を務めました。その時期である1912年~1913年に作曲された弦楽アンサンブル曲です。また、ホルスト自身が木管楽器を追加した管弦楽版も編曲しています。

新古典主義と民族主義

ジーグなどの舞曲や対位法を使った新古典主義的な要素があり、イギリス民謡を主題としていて民族主義的な要素も持っています。組曲『惑星』という大曲で有名なホルストですが、ほとんどの作品はこのような民族音楽をベースとしたものです。

全体的に親しみやすく平易ですが、作曲技法の面から見るとかなり充実した組曲です。第4曲は『吹奏楽のための第2組曲』の第4曲と同じです。これは吹奏楽曲からの転用です。ダーガソンの主題とグリーンスリーブスの主題が出てくるため、馴染みやすい曲です。吹奏楽よりも弦楽アンサンブルの方が合っていると思います。

第1曲:ジッグ

第2曲:オスティナート

第3曲:間奏曲

第4曲:終曲(ダーガソン)

おすすめの名盤レビュー

それでは、ホルスト作曲セントポール組曲の名盤をレビューしていきましょう。ホルストの自作自演もあるはずですが、見つけられませんでした。アマゾンでは結構沢山売っていますし、アマゾンミュージックにも多くの演奏がありました。

ヒューズ=カメラータ・ウェールズ

ヒューズとカメラータ・ウェールズの演奏です。ウェールズはイギリスの西端にある少し田舎風の地域です。この地方には民謡も多く、ホルストも蒐集しただろうと思います。

第1曲ジーグは、イギリスの田舎の舞曲のような味わいがあります。ウェールズの雰囲気なのかも知れませんね。第2曲オスティナートは速めのテンポで舞曲風な演奏です。なるほど、こういう音楽なのか、と納得させられる演奏です。第3曲間奏曲も納得させられる演奏で、ジプシー風の音楽なんですね。第4曲:終曲(ダーガソン)は速いテンポでダイナミックです。素朴な音色はやはり田舎の雰囲気が感じられます。

シュトゥット=ボーンマス・シンフォニエッタ

リチャード・シュトゥットとボーンマス・シンフォニエッタの演奏です。非常に音質が良く、リアリティを感じる音質です。表現もヴォキャブラリー豊富で生きいきとしています。

第1曲ジーグは、単調な音楽になりがちですが、表情の変化が大きいです。伸びやかな弦の響きが印象的です。第2曲は少しテンポが遅めですが、舞曲風で、3拍子と2拍子が交代する音楽を面白く再現しています。第3曲間奏曲はソロが味わい深いです。強弱のメリハリも大きいです。第4曲終曲(ダーガソン)はかなり速いテンポです。アンサンブルのレヴェルが高く、表情の変化にはメリハリがあります。

ホグウットとセントポール室内管弦楽団の演奏です。

第1曲ジーグはバロックのジーグのテンポでリズミカルに演奏されています。第2曲も舞曲として、オスティナートで繰り返される主題を速めのテンポでリズミカルに演奏しています。第3曲はゆっくりしたテンポでヴァイオリン・ソロが演奏しています。後半は、スペインやアラビアの音楽を思わせます。第4曲:終曲(ダーガソン)は速めのテンポでリズミカルに演奏されています。対位法の演奏も手慣れています。

カップリングはバロックのイタリアの作曲家であるコレッリの合奏協奏曲です。

CD,MP3をさらに探す

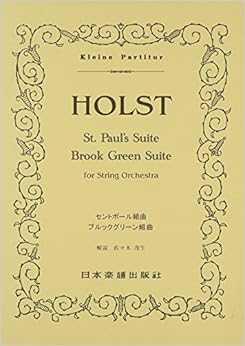

楽譜・スコア

ホルスト作曲のセントポール組曲の楽譜・スコアを挙げていきます。

ミニチュア・スコア

電子スコア

タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。